Por Ryan Anders Whitney y Luisa Sotomayor

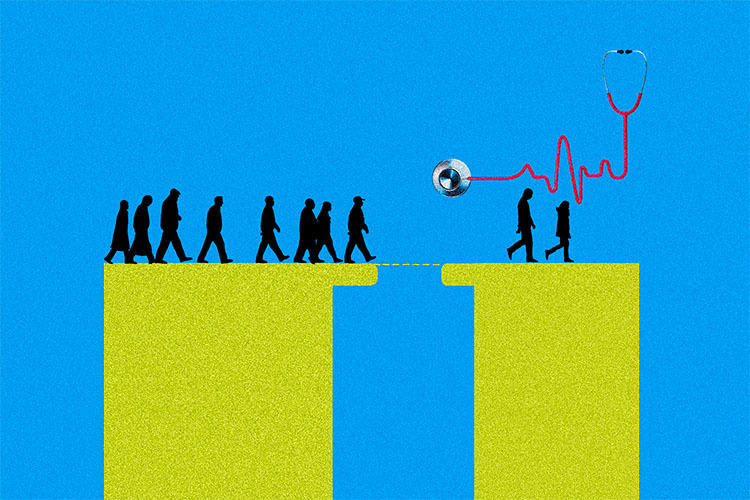

En muchas ciudades de América Latina, los gobiernos suelen importar “mejores prácticas” de planeación urbana de otros lugares: proyectos, políticas o estrategias que funcionaron bien en otro contexto y que intentan replicar de forma local.

Históricamente, estas prácticas se han concentrado en las zonas céntricas, que son atractivas para el turismo y la inversión, como calles peatonales, corredores culturales y rescate de centros históricos.

Sin embargo, en años recientes, la mirada se ha desplazado hacia la periferia.

Se trata de zonas que no solo están alejadas del centro, sino que además han sido marginadas social y económicamente. Barrios construidos durante décadas por sus propios habitantes, muchas veces sin apoyo del Estado. Aunque hoy cuentan con calles pavimentadas, agua entubada y escuelas públicas, aún enfrentan rezagos profundos en servicios y oportunidades económicas.

En esos lugares, las llamadas “mejores prácticas periféricas” suelen diseñarse más para la foto que para resolver problemas cotidianos. Son proyectos que lucen bien en cámara y generan titulares, pero que poco cambian la calidad de vida de quienes habitan ahí. A esto se le ha llamado “la política de la visibilidad”, porque se privilegia la imagen y el rédito político de corto plazo por encima del valor real y sostenido de dichas obras.

Urbanismo social en las periferias

En 2019, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, se anunció un proyecto inspirado en el “urbanismo social” de Medellín, que había nacido a inicios de los 2000 y combinaba inversión en espacio público, educación, transporte, seguridad y desarrollo comunitario, especialmente en barrios populares.

Se trataba de las escaleras eléctricas en la Comuna 13, que facilitaron la movilidad en un terreno escarpado y se convirtieron en símbolo mundial de transformación urbana incluyente.

Con esa idea, en la Ciudad de México se presentaron las “Escaleras de la Justicia”: tres tramos de escaleras eléctricas (260 metros en total) para llevar “justicia social” a una de las zonas marginadas de la capital.

En 2020 solo se construyó un tramo de 50 metros. El resto del plan fue cancelado. La escalera funcionaba solo en un sentido a determinadas horas —subía por la mañana y bajaba por la tarde— y no conectaba con destinos clave. Muy pocos la usaban.

En 2021, cuando un nuevo partido político asumió el gobierno local, se canceló el proyecto original y además se le descalificó, considerando que había sido un despilfarro de sus predecesores. La prensa incluso rebautizó la obra como las “Escaleras de la Injusticia”.

¿Qué salió mal? La investigación “Peripheral best practices and the politics of visibility: Urban planning and social urbanism in Mexico City” identifica varias razones detrás del fracaso y cuestiona la adaptabilidad real de estas “mejores prácticas”.

Espectáculo político vs solución

Una de las razones del fracaso de estas “Escaleras de la Justicia” fueron los plazos políticos cortos. Con periodos de gobierno de apenas tres años, las alcaldías tienden a priorizar obras rápidas y visibles en lugar de planes de largo aliento. Eso derivó en una versión reducida y simplificada del proyecto original.

Tampoco hubo participación comunitaria real. A diferencia de Medellín, en la Ciudad de México se consultó a los vecinos cuando las decisiones ya estaban tomadas. Muchos ni siquiera querían una escalera eléctrica; preferían inversiones menos vistosas pero más útiles.

El diseño también fue inadecuado. La obra se instaló en un sitio con poco flujo peatonal y sensación de inseguridad por sus muros altos y cerrados. No coincidía con las rutas diarias de la gente y, al operar solo en un sentido a la vez, resultaba incómoda.

Finalmente, faltó pericia en la planeación urbana. La obra no formó parte de un plan integral de movilidad ni consideró necesidades de género, como la seguridad y movilidad de las mujeres, principales usuarias de la infraestructura peatonal en la zona.

Este caso particular de la Ciudad de México refleja la tendencia a intentar replicar mejores prácticas de otros países. Sin embargo, incluso las prácticas más celebradas pueden fracasar si se trasplantan sin atender al contexto.

La experiencia de Medellín, con todos sus matices, se sostuvo en inversiones sostenidas, coordinación institucional y participación comunitaria efectiva.

Proyectos que transforman la vida de las personas

Eso no significa que las “mejores prácticas” periféricas estén condenadas a fracasar. En la Ciudad de México hay ejemplos distintos, como el teleférico o los centros comunitarios “utopías” en Iztapalapa, que también se inspiran en el urbanismo social y han mostrado potencial para responder a las necesidades vecinales, al tiempo que generan visibilidad política.

Pero para que estas iniciativas funcionen a largo plazo deben ser más que símbolos. Necesitan formar parte de planes de ciudad, trascender los ciclos políticos cortos, incluir a la comunidad desde el inicio, contar con expertos en planeación y conectar a los habitantes con destinos y oportunidades reales.

De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en espectáculos vacíos moldeados por la política de la visibilidad, es decir, son proyectos que suenan bien en el discurso, pero que no transforman la vida de las personas.

.

Referencias

- Sotomayor, L. (2015). Equitable planning through territories of exception: The contours of Medellin’s urban development projects. International Development Planning Review, 37(4), 373–397.

- Whitney, R. A., & Sotomayor, L. (2025). Peripheral best practices and the politics of visibility: Urban planning and social urbanism in Mexico City. Cities, 158, 105667.

.

Autores

Ryan Anders Whitney. Profesor e investigador en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tec de Monterrey (Campus Ciudad de México). Su investigación se centra en las políticas urbanas y la equidad en la planeación, explorando las dinámicas locales y globales que influyen en la circulación y adopción de modelos de política pública.

Luisa Sotomayor. Profesora asociada y directora del Programa de Planeación en el Departamento de Geografía y Planeación de la Universidad de Toronto. Sus intereses de investigación y docencia se enfocan en las dimensiones de la desigualdad urbana y sus vínculos con la gobernanza y las prácticas de planeación urbana.