El dolor y la fatiga comenzaron una tarde de octubre del año pasado. Aunque eran inusuales en mí, intenté convencerme de que se trataba de algo normal debido al ejercicio o al exceso de trabajo. Hasta que de un momento al otro el malestar se convirtió en tormento.

Solo lo puedo describir como agujas enterrándose en mis articulaciones, una fuerte presión en la espalda baja y la sensación de que mis ojos eran jalados hacia atrás.

Por aquellas fechas vivía en Guadalajara, Jalisco, donde las noticias diarias alertaban sobre una crisis de dengue. Siendo periodista de ciencia, no fue difícil armar el rompecabezas: me encontraba en medio de un récord de casos, expuesta a la picadura del mosquito vector esa enfermedad y con varios de sus síntomas.

Tras mandarme a hacer una prueba de antígenos confirmatoria y una biometría hemática para monitorear signos de alerta, mi médico me indicó asilamiento, reposo casi absoluto, antipiréticos y muchos líquidos.

Mi caso —como la gran mayoría— fue leve, pero me “sacó de circulación” dos semanas. Y cuando un mes después por fin volví a sentirme yo misma, estaba llena de preguntas.

¿A quiénes afecta el dengue?

Hace apenas unos años, la idea de que el dengue llegara a zonas de montaña o a latitudes templadas parecía imposible. Sin embargo, hoy ya no es un problema de entornos empobrecidos exclusivo de los trópicos, sino un asunto global que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), amenaza al 50% de la humanidad.

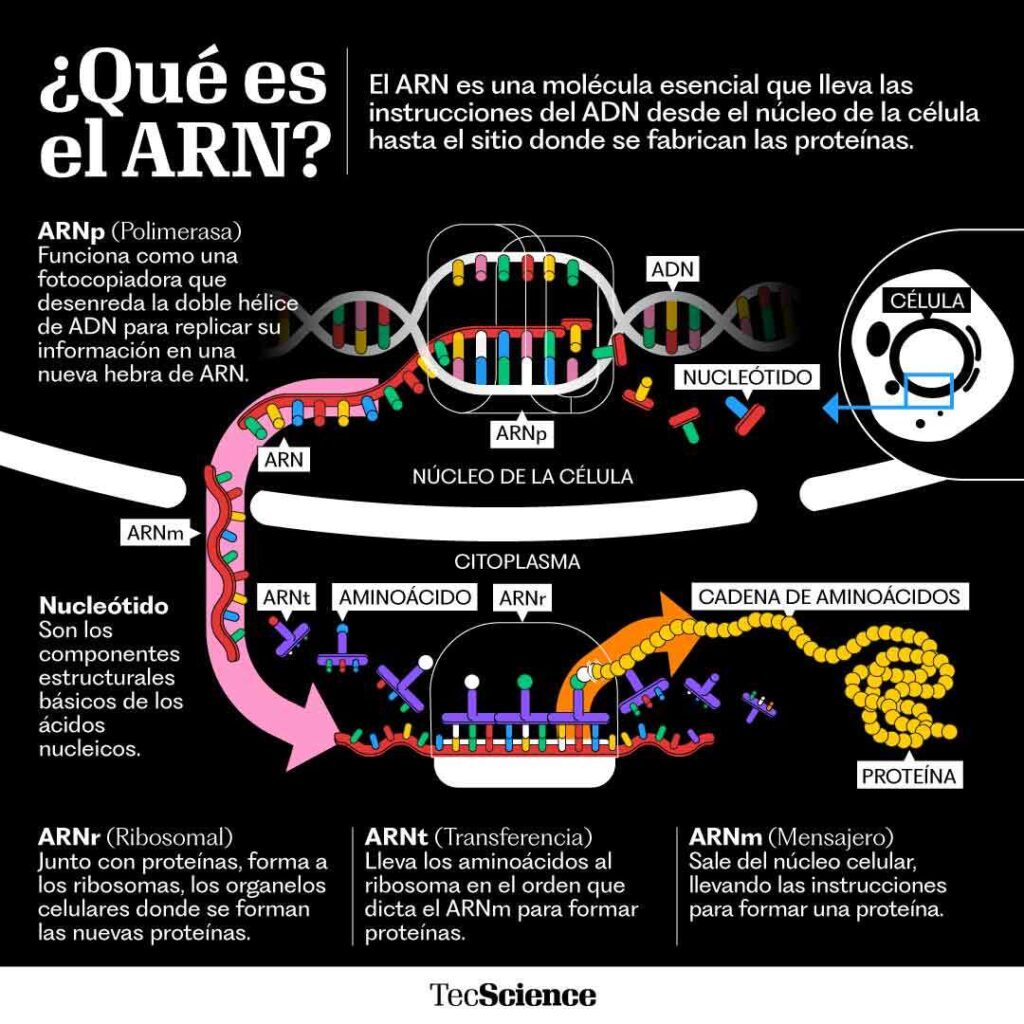

“El dengue es una enfermedad infecciosa ocasionada por un virus de ARN que se transmite por la picadura de mosquitos hembra Aedes aegypti o Aedes albopictus”, explica Mariana Merlo, presidenta de la Sociedad de Infectología de Jalisco.

Hay cuatro serotipos o variantes virales y adquirir alguno de ellos no garantiza inmunidad frente a los otros tres. Al contrario, como precisa Merlo, “a lo largo de la vida, todos los pacientes pueden contraer los cuatro tipos de dengue y cada reinfección aumenta 3.5 veces el riesgo enfermedad grave”.

A esto se suma un alarmante incremento en la letalidad que, de acuerdo con Victoria Pando Robles —investigadora biomédica en el Instituto Nacional de Salud Pública—, “en el 2010 era de menos del 1% y en el 2020 había subido a cerca del 3%”.

Pando Robles también señala un preocupante cambio en la dinámica de los casos severos que, si bien siguen siendo más comunes en personas embarazadas, adultos mayores y pacientes con comorbilidades, “han aumentado mucho en personas menores de 20 años”.

¿Por qué no lo hemos controlado?

Durante mucho tiempo se creyó que con atacar a los mosquitos vectores se acabaría el problema del dengue, provocando así que los esfuerzos de contención de la epidemia se enfocaran en el uso masivo de insecticidas.

José Pablo Liedo, investigador del Colegio de la Frontera Sur y ganador del premio EXATEC, es un férreo crítico de dicho enfoque.

“Toda la experiencia lo que ha demostrado es la inefectividad de los métodos que hemos estado aplicando”, advierte el especialista.

Abusar de los insecticidas detona serias consecuencias: a menudo no elimina huevos ni larvas, pero sí da una sensación de falsa seguridad; arrasa con especies que no son plaga; contamina el ambiente, y favorece el desarrollo de resistencia.

Por ejemplo, el uso generalizado de DDT inició en 1946 y solo un año después ya había registros de mosquitos capaces de sobrevivir a la fumigación con esa sustancia.

Pando Robles agrega que el dengue es una enfermedad compleja y para entenderla se deben considerar factores como la movilidad humana: “El mosquito vuela en un radio de 200 a 600 m, eso no pasa de una manzana… quienes transportamos realmente al virus somos las personas, porque nosotros nos movilizamos más”.

Liedo, por su parte, destaca que el mosquito del dengue es un insecto citadino y pone el peso en la urbanización desordenada: “fuera de donde hay humanos no hay Aedes aegypti… los lugares con mucha lluvia y con poco desarrollo de infraestructura hidráulica, drenaje y agua potable son sitios que tienen muchos problemas con este tipo de enfermedades”.

Además, el calentamiento global está ampliando el territorio de los mosquito.

“Actualmente, ya se reporta a Aedes albopictus —que también transmite dengue y chikungunya y zika— en el sur de Europa: en Italia, en sur de Francia, cosa que nunca había sucedido”, asegura Liedo. Y el futuro pinta peor si no hacemos algo. Un estudio de 2019 —que utilizó modelos por computadora para calcular el incremento del riesgo de dengue bajo los escenarios más severos de cambio climático— concluyó que durante este mismo siglo casi 1,000 millones de personas más estarán expuestas.

¿Llegaremos a erradicarlo?

Las fallas de las viejas estrategias han empujado a la ciencia a buscar nuevas soluciones para la contención del dengue desde múltiples frentes. Entre las más prometedoras se encuentran dos métodos de control vectorial:

- La Técnica del Insecto Estéril (TIE): En vez de matar la plaga, disminuye su natalidad. Según José Pablo Liedo, experto en esta técnica, se crían mosquitos macho en laboratorio, se les esteriliza con radiación y se liberan masivamente para que se apareen con las hembras silvestres. Al no dejar descendencia, la población de mosquitos disminuye gradualmente. Proyectos piloto en Singapur y Cuba han demostrado su seguridad y potencial.

- La bacteria Wolbachia: Al introducirla deliberadamente en los mosquitos, impide que transmitan el dengue. Liedo señala que esta “técnica de reemplazo” ha demostrado ser efectiva en proyectos como los de Australia. Sin embargo, existe el riesgo de que la bacteria pierda su capacidad de bloqueo del virus, así que especialistas optan por combinarla con la TIE.

En otro punto del campo de batalla se encuentra el desarrollo de vacunas capaces de proteger contra los cuatro serotipos del virus.

Mariana Merlo menciona en concreto a QDENGA, que ya se aplica en países como Brasil con una eficacia de 60% y que, a diferencia de propuestas anteriores, no requiere que el paciente haya tenido la enfermedad previamente.

Liedo admite que es difícil pensar en una erradicación total del dengue, pero afirma que es posible disminuir su impacto através del uso integrado de las diversas herramientas disponibles. Y para Victoria Pando Robles la clave está en no acostumbrarnos a que el dengue sea una enfermedad que “le da a todo el mundo”.

La prevención comienza en casa, limpiando patios, volteando recipientes y eliminando los criaderos de mosquitos. Solo así, con la combinación de la ciencia más avanzada y una conciencia colectiva, podremos frenar una epidemia que ya no conoce fronteras.

¿Te interesó esta historia? ¿Quieres publicarla? Contacta a nuestra editora de contenidos para conocer más marianaleonm@tec.mx