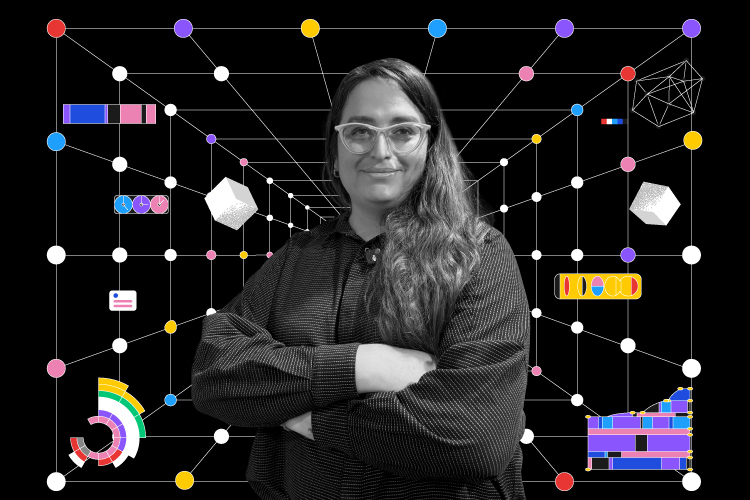

“¡Yo siempre supe que quería ser científico!”, dice el biólogo mexicano, con una sonrisa. Antonio Lazcano, un referente internacional en el campo de la biología evolutiva y las ciencias del origen de la vida, cuenta cómo su curiosidad por entender el funcionamiento del mundo lo llevó a abrazar la ciencia desde muy joven.

El investigador platica con TecScience antes de la presentación de su libro El retablo de las maravillas en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2025, que recopila ocho textos que publicó a lo largo de su carrera para divulgar temas de biología y reconocer a figuras clave en el ecosistema científico.

De La Ilíada al laboratorio

Estudió la primaria —y parte de la secundaria— en Estados Unidos, en un ambiente escolar que promovía la ciencia: había aulas con microscopios, telescopios, libros y proyecciones semanales de documentales, en medio de la fiebre espacial que se vivía en ese país y por el temor de su gobierno de ser superado por los soviéticos tras el lanzamiento de su primer satélite, el Sputnik.

Su familia también jugó un papel clave en despertar ese interés por la cultura y la ciencia. Su mamá le regaló La Ilíada y la Odisea; luego, su papá le regaló El origen de la vida de Aleksandr Oparin y un tío, Cazadores de microbios de Paul de Kruif, en el que uno de los personajes, Lazzaro Spallanzani, había hecho experimentos sobre la generación espontánea.

Al volver al país, vivió en casa de su abuela en la Ciudad de México, donde estuvo rodeado de libros y era común asistir a conciertos de ópera.

Pero fue mientras estudiaba la preparatoria en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que descubrió y dio rienda suelta a su verdadera vocación, misma que hoy —con 75 años cumplidos— mantiene como académico y promotor de la ciencia: estudiar el origen de la vida.

“Para estudiar y entender cómo surge la vida, uno tiene que reconstruir las condiciones astronómicas, planetológicas, geológicas y químicas. Además, da pie a una serie de problemas de tipo filosófico: ¿qué es y cómo surge la vida? ¿En qué momento se da la transición de lo ‘no vivo’ a lo vivo? Para mí fue natural sentir una atracción, por un lado científica y, por otro, intelectual”.

Hoy Lazcano es una de las voces más respetadas en ese campo. Es el investigador mexicano con más publicaciones en las revistas Science y Nature; fue parte del comité científico de la NASA para supervisar la creación del Astrobiology Institute; y es el primer latinoamericano en ser presidente de la International Society for the Study of the Origins of Life.

Es miembro de El Colegio Nacional y la Academia de Ciencias de América Latina; también es catedrático en la UNAM, donde fundó y dirige el Laboratorio Origen de la Vida.

Es en este laboratorio donde el investigador lleva a cabo experimentos que buscan validar teorías sobre cómo pudo haber surgido la vida, apoyándose en el avance de las tecnologías y en disciplinas como astrología, biología, geofísica, evolución microbiana y cosmoquímica.

Cómo se estudia el origen de la vida

A través de métodos de análisis químico, los investigadores pueden simular en el laboratorio las condiciones del planeta en sus orígenes —hace unos 4,500 millones de años— y recrear atmósferas de esa época, antes de que hubiera vida, para entender mejor la composición de los cuerpos de los que nacen los meteoritos.

“He participado en experimentos con grandes colegas en Estados Unidos, con Joan Oró, con quien aprendí a trabajar meteoritos, a simular las condiciones de la Tierra primitiva, y luego con Stanley Miller, con quien también trabajé muchos años tratando de simular esas condiciones en el laboratorio».

Miller fue pionero en este tipo de experimentos, al colocar en un matraz gases que científicos como Oparin y Urey mencionan que había en la Tierra primitiva, como metano y amoníaco, y provocar reacciones al aplicar fuentes de energía. Lazcano fue aún más lejos al estudiar el meteorito Murchison que cayó en Australia en 1969; tras hacerle un análisis, comparó sus composiciones para evaluar si su experimento era una buena simulación de la química del sistema solar primitivo.

Los meteoritos vienen del espacio exterior; algunos de la Luna, otros de Marte o de los asteroides; incluso algunos son el resultado de la desintegración de núcleos de cometas, que son como bolas de hielo. Este último es el modelo que siguen en su laboratorio, es decir, hielo de dióxido de carbono, con meteoritos pétreos y metálicos, que, al acercarse al Sol, pasa de un estado sólido a uno gaseoso. Con el tiempo solo queda un material conocido como ‘refractario’, que son piedras pequeñas que pueden analizar y que para el investigador son material tan viejo como el mismo sistema solar.

“El punto básico de la Teoría de Oparin es que el origen de la vida no es un acto repentino, sino que es resultado de un proceso, y los compuestos orgánicos o elementos metálicos que uno encuentra (en los experimentos) son parte de él. Digamos que es una condición necesaria, pero no suficiente para que aparezca la vida”, agrega el científico. “Otro campo que ha contribuido mucho a entender la evolución temprana de la vida es la bioinformática, la comparación de secuencias de proteínas y ácidos nucleicos, algo que hacemos en mi laboratorio”.

El equipo del investigador también ha trabajado con herramientas de bioinformática para estudiar la evolución temprana de los organismos. En el laboratorio analizan las secuencias de aminoácidos y nucleótidos, así como las estructuras que forman en el espacio. Durante la pandemia de Covid-19, uno de sus exalumnos, Rodrigo Jácome, trabajaba con esas estructuras y notó que algunas proteínas de los virus actuales tienen componentes muy antiguos, eso dio pie a una nueva línea de trabajo.

“Hoy todo mundo habla del ADN, pero antes hubo ARN como material genético. Virus actuales como el coronavirus, el dengue, el chikungunya y el VIH tienen como material genético el ARN. Entonces, usamos estos virus como modelo, no como un ejemplo de algo que venga de la Tierra primitiva, sino como un modelo de genomas muy antiguos», agrega. “Entender de qué están hechos los virus es un componente esencial de cualquier estrategia para inhibirlos”.

Para Lazcano, una de las partes más atractivas del origen de la vida es que es un campo multi e interdisciplinario en el que se forma el talento de biólogos, ingenieros, computólogos, astrónomos y profesionales de muchas otras disciplinas.

Afirma que, a través de esa convergencia, al estudiar lo específico de cada área y saber combinarlas, es como este campo seguirá avanzando con éxito. Agrega que los jóvenes son el recurso científico y de desarrollo más valioso que tiene México; solo falta un mayor apoyo con políticas científicas transversales y el reconocimiento de la ciencia como un componente necesario para promover una sociedad avanzada, democrática y equilibrada.

El Retablo de las Maravillas

Sobre su libro que presentó en la FIL Monterrey, El retablo de las maravillas, Lazcano menciona que decidió publicarlo después de releer una serie de ensayos que ha escrito durante su carrera y en los que se dio cuenta de la admiración que siente por personajes que marcaron la historia de la ciencia. Menciona nombres como Erasmo Darwin, el abuelo de Charles Darwin; Rachel Carson, investigadora que, con su libro Primavera silenciosa, denunció los efectos por el uso de pesticidas en la naturaleza y dio origen a movimientos que impulsaron cambios en la política ambiental en Estados Unidos; y Lynn Margulis, científica que propuso la teoría de la endosimbiosis y con quien tuvo una gran amistad.

Para el nombre del libro, se inspiró en uno de los Entremeses de Miguel de Cervantes para evocar el sentimiento de curiosidad y asombro de las personas ante la naturaleza cuando, por ejemplo, acuden por primera vez a los museos de ciencia o historia natural.

“Todos cuando vemos un fenómeno como la caída de un meteorito o el espectáculo de una selva, regresamos a ser el niño o la niña que por primera vez se asoma al mundo. Ese es el origen del título”, dice. “La intención del libro es demostrar que la ciencia tiene historia, la hacen hombres y mujeres que tienen predecesores —y que ojalá tengamos sucesores— y que la ciencia puede ser extraordinariamente divertida y profunda. Quienes nos interesamos en la ciencia sabemos que hay un gozo no solo intelectual, sino también social, político; es un gozo estético maravilloso en la ciencia”.

¿Te interesó esta historia? ¿Quieres publicarla? Contacta a nuestra editora de contenidos para conocer más marianaleonm@tec.mx