Por María Carolina Quintana Noriega

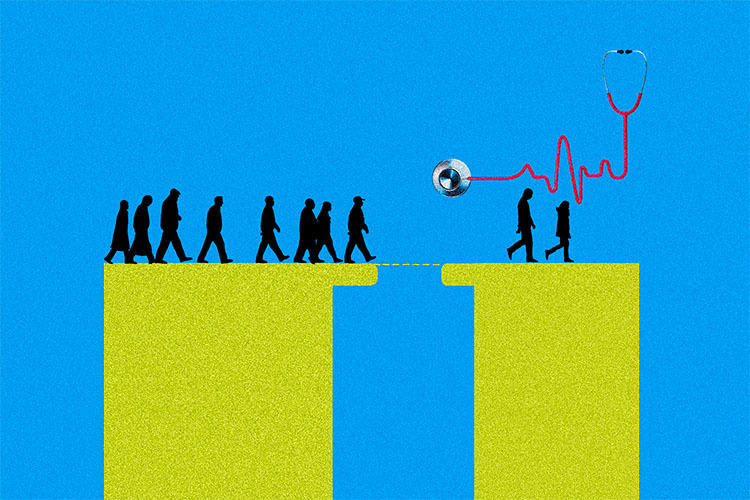

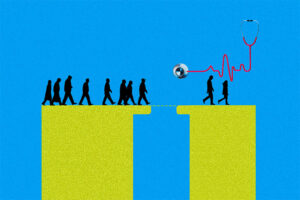

Las disparidades en la cobertura de infraestructura sanitaria en la Ciudad de México revelan una realidad: la ubicación de hospitales y clínicas no es equitativa, lo que afecta principalmente a quienes viven en la periferia de la ciudad. En este artículo se examina esta problemática y se ofrece un análisis para entender qué sucede y cómo podemos mitigar estas condicionantes.

En la investigación “Implementation of Spatial Correlations and Kernel Densities to Identify Deficiencies in the Coverage of Public Health Infrastructure” se revisaron los patrones de concentración de casos activos de COVID-19 en áreas con menor cobertura hospitalaria.

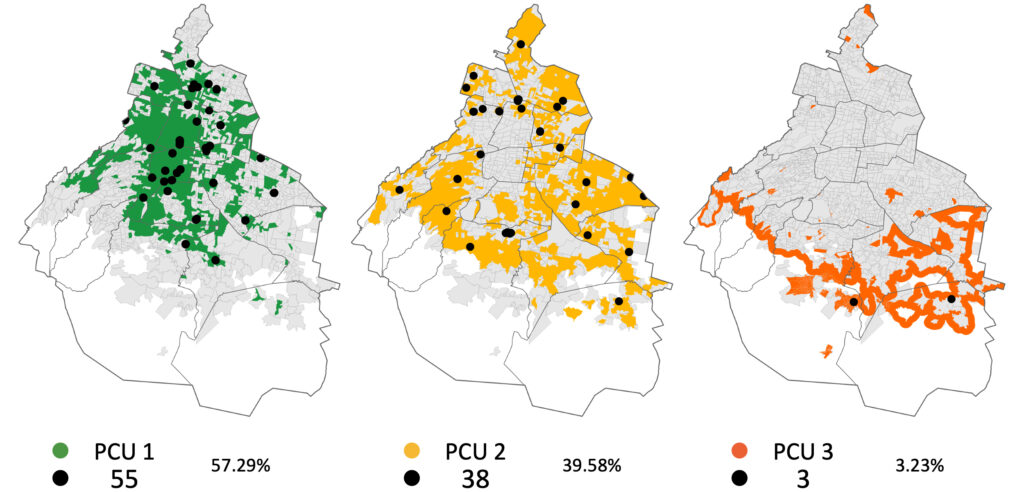

Encontramos que dentro del primer perímetro de contención urbana —es decir, el área central consolidada de la ciudad— se encuentra el 57.29% de las unidades de salud pública, en el segundo perímetro hay 39.58%, mientras que el tercer perímetro, en la periferia, solo cuenta con el 3.23% de unidades.

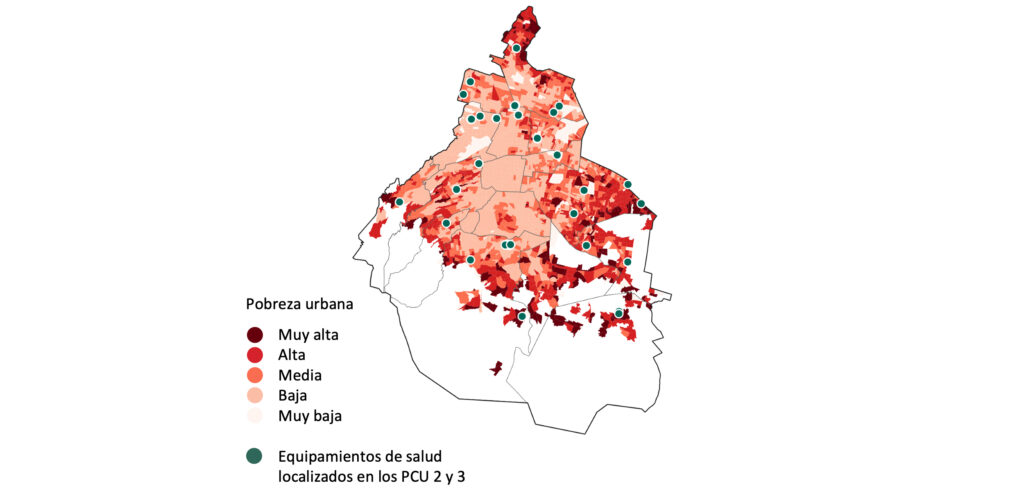

Al comparar estos datos con las medidas de pobreza, se observó una correlación entre la ubicación de las instalaciones de salud y los niveles más altos de pobreza urbana. Las áreas periféricas no solo carecen de servicios de salud, sino también de otros servicios urbanos básicos, lo que agrava aún más las condiciones de vida de sus habitantes.

La pandemia como espejo de la inequidad

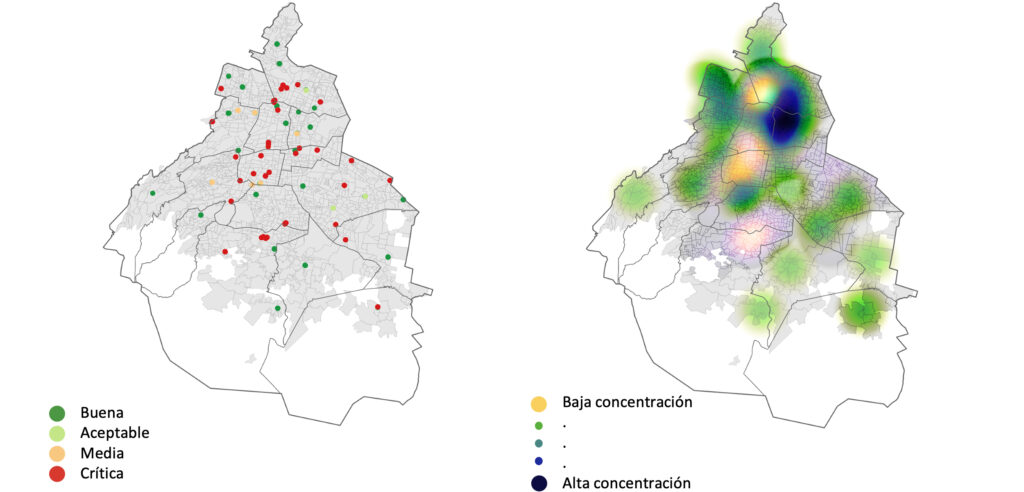

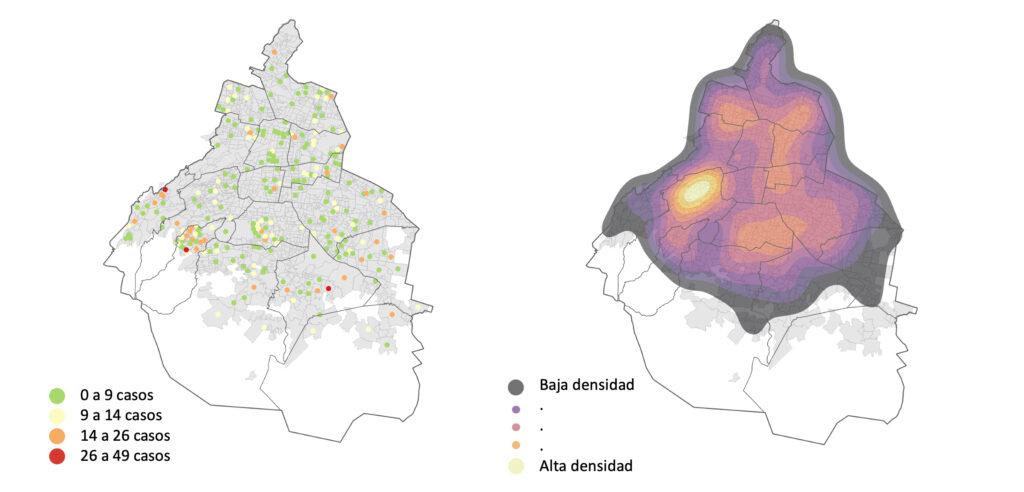

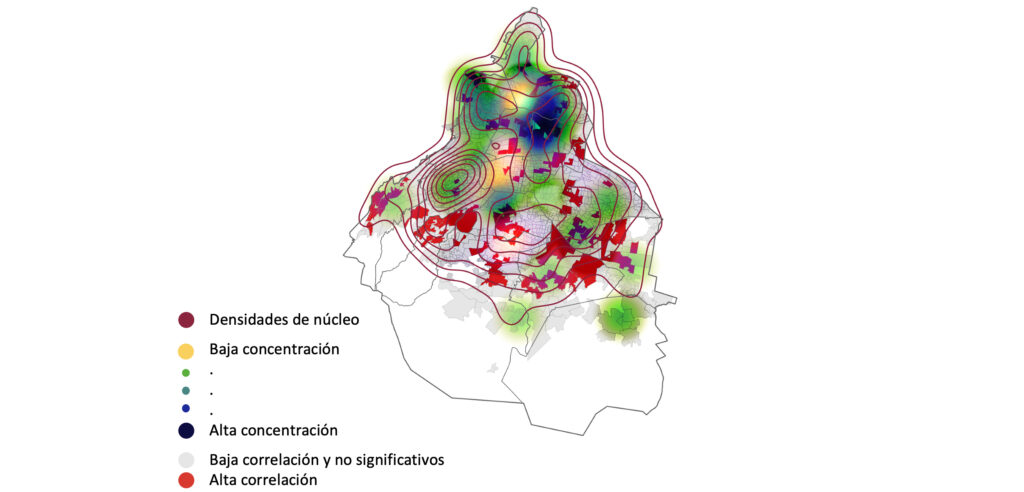

El análisis muestra una correlación lineal de hospitales saturados con casos de COVID-19 en el centro y el norte de la ciudad. Los mapas de calor —elaborados en función de la capacidad hospitalaria— revelaron áreas críticas de saturación y disponibilidad.

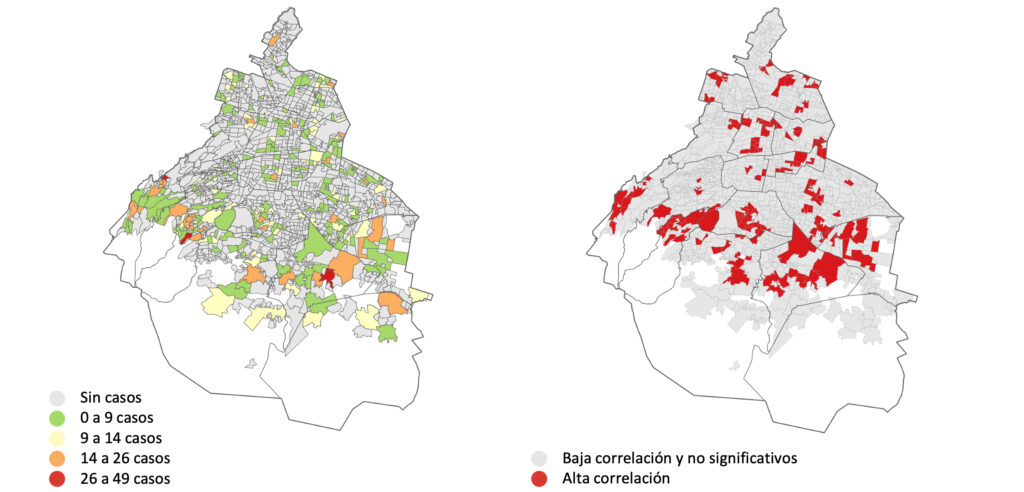

De acuerdo con los datos de casos activos diarios por colonia para la Ciudad de México, del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias (SINAVE) de la Secretaría de Salud, se identificaron grupos de colonias con una alta significancia en su proporción de casos activos.

Dado que el SARS-CoV-2 es un virus de transmisión directa entre la población, un análisis de correlaciones espaciales basado en casos activos es relevante, porque permite ubicar los grupos más significativos de áreas urbanas, en este caso de infecciones y no contagios por COVID-19.

Esta misma correlación puede utilizarse para identificar localidades de atención prioritaria no solo durante la pandemia, sino también para revisar la planificación urbana de equipamientos de salud.

Una vez identificados estos patrones de agrupamiento, se localizaron las instalaciones de salud pública y se prestó atención a la capacidad hospitalaria de sus unidades de cuidados intensivos.

Este ejercicio de mapeo mostró una correlación lineal de hospitales cuyas unidades estuvieron saturadas con casos de COVID-19. Para dimensionar esta saturación, se elaboraron mapas de calor basados en la capacidad hospitalaria de unidades de cuidados intensivos.

La visualización territorial de estos elementos permite identificar las áreas con saturación en capacidad hospitalaria y las áreas con disponibilidad, pero también permite conocer los grupos de instalaciones de salud que, aunque están en niveles críticos de capacidad de atención, representan aquellas áreas de la ciudad donde se está brindando la mayor atención.

Al comparar esta tendencia territorial con la distribución de correlaciones de vecindarios con casos activos, se puede observar que hay prácticamente una correlación negativa entre los dos.

Geografía detrás de la inequidad en salud

Para verificar esta observación, se elaboraron mapas de densidad a partir del punto central (centroide) de los casos activos diarios por colonia en la Ciudad de México. Este análisis geoespacial revela una clara segregación territorial en las zonas con mayor concentración de casos.

La lectura de esta representación cartográfica muestra que la ubicación de los puntos de referencia con los mayores casos de infección activa por COVID-19 no constituye un agrupamiento territorial, sino una segregación.

Este patrón de ubicación de casos activos segregados, no solo de otras áreas con menos casos sino también de las mayores áreas de atención de salud de la ciudad, permite inferir una falta de cobertura y poca accesibilidad a los servicios de salud en las áreas detectadas.

Un mapa que revela la desigualdad

Este estudio concluye que la falta de instalaciones de salud en las periferias de la Ciudad de México no es solo una percepción, sino una realidad comprobada.

La metodología utilizada demuestra la importancia de integrar este tipo de análisis en la planificación urbana para promover asentamientos humanos inclusivos y servicios de salud accesibles para todas las personas. Implementar políticas basadas en estos hallazgos podría mejorar significativamente la calidad de vida en las ciudades latinoamericanas.

Además, debe destacarse que la aplicación de sistemas de información geográfica en la planeación urbana permite hacer visible lo intangible (problemáticas que suelen pasar desapercibidas) y mejorar lo que se puede medir.

Concluimos que la falta percibida de instalaciones de salud en las periferias de la ciudad, específicamente en las áreas de asentamientos irregulares, surge de una verdadera deficiencia en su ubicación.

Referencias

- Quintana Noriega, M.C. (2025). Implementation of Spatial Correlations and Kernel Densities to Identify Deficiencies in the Coverage of Public Health Infrastructure. In: Mata-Rivera, M.F., Zagal-Flores, R., Elisabeth Ballari, D., León-Borges, J.A. (eds) Geographical Information Systems. GIS-LATAM 2024. Communications in Computer and Information Science, vol 2298. Springer, Cham.

- Todos los gráficos fueron tomados del estudio “Implementation of Spatial Correlations and Kernel Densities to Identify Deficiencies in the Coverage of Public Health Infrastructure”.

Autora

María Carolina Quintana Noriega. Profesora investigadora de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Se especializa en el análisis geoestadístico con enfoque en el ordenamiento territorial, desde una perspectiva socioespacial, así como en estudios de pobreza y desigualdades socio-territoriales, patrones de ocupación de los espacios urbanos por su origen étnico-religioso y la composición de los recursos ecosistémicos en el territorio.