Para medir el impacto ambiental del tráfico de cocaína en Colombia, un grupo de investigadores diseñó un modelo computacional capaz de mapear las rutas del narcotráfico y analizar la cadena completa del proceso: desde el cultivo hasta la exportación.

El estudio fue presentado durante el Tercer Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y Gobierno 2025, organizado por la Tríada en la Universidad de los Andes, enfocado en la violencia e inseguridad en América Latina.

De acuerdo con Sandra Aguilar-Gómez, profesora e investigadora de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, responder esa pregunta implicaba desmenuzar el proceso completo: desde el cultivo y la fabricación del producto, hasta las salidas marítimas, terrestres o aéreas.

“No solo queríamos encontrar una correlación del crimen y la degradación ambiental, sino decir que el crimen lo causa. Para hacer eso bien, necesitamos mapear de manera precisa la distribución de esta cadena de valor”, explica la investigadora.

Datos satelitales y algoritmos para seguir la huella del crimen

Uno de los principales retos al investigar el crimen organizado es la escasez de datos disponibles. Se utilizaron, por ejemplo, las imágenes satelitales que detectan los cultivos de coca hechas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como datos del gobierno colombiano.

“Teníamos los datos de incautaciones de todos los pasos de la cadena de producción. La mayoría son de buques, barcos interceptados y carros en la frontera o en aeropuertos”, explica.

Economía, territorio y eficiencia criminal

La siguiente pregunta fue inevitable: ¿cómo se conectan los puntos de origen con las salidas? La especialista en economía ambiental explica que se trata de entender al crimen organizado como un conjunto de empresas sofisticadas que buscan, como cualquier otra transnacional, minimizar costos. “Lo que tenemos que encontrar es cuál es la ruta menos costosa que conecte ese origen con ese destino. Ahí entra la geografía”, dice Aguilar-Gómez.

El territorio colombiano, atravesado por la cordillera de los Andes y la llanura amazónica, convierte el trasiego en un proceso complejo que requiere analizar múltiples variables. “A nosotros no se nos ocurrió que los criminales se comportan como cualquier otra empresa, pero lo que sí es nuevo de nuestra investigación es la cantidad de datos y poder computacional”, dice.

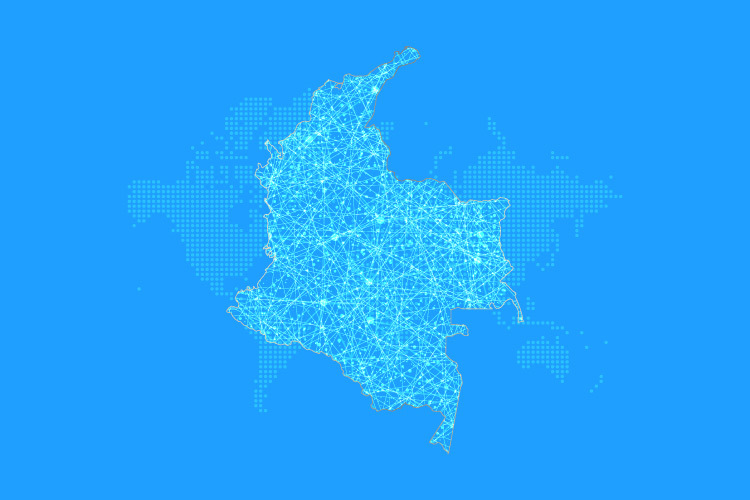

Mapear las rutas de la cocaína en un país, pixel por pixel

Para lograrlo, los investigadores convirtieron el mapa de Colombia en pixeles, cada uno equivalente a un kilómetro cuadrado y con información sobre relieve, carreteras, vigilancia estatal, cultivos y otras variables. Posteriormente, con ayuda de un algoritmo, logran mapear las rutas más convenientes para el trasiego.

En la investigación elaborada por Aguilar-Gómez, también participaron Diana Millán, Lucas Marín y María Alejandra Vélez. Aunque el paper aún está en revisión, el equipo encontró que el 64% del territorio colombiano está a menos de veinte kilómetros de una ruta de cocaína, y que el 78% de las rutas son fluviales.

¿Te interesó esta historia? ¿Quieres publicarla? Contacta a nuestra editora de contenidos para conocer más: marianaleonm@tec.mx