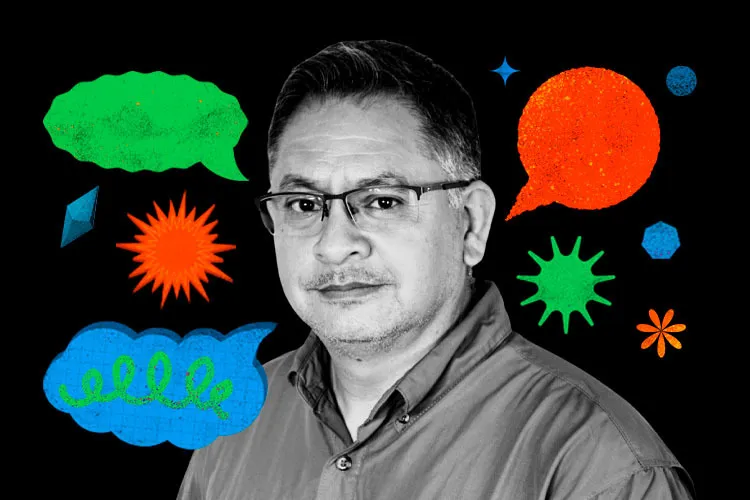

Por Silverio García-Lara

En 2016, el diccionario Oxford eligió posverdad (del inglés “post-truth”) como palabra del año, definiéndola como un escenario en el que “los hechos sólidos y objetivos influyen menos en la opinión pública que las emociones y las creencias personales”.

Aplicado a la ciencia este concepto describe un problema creciente donde la evidencia científica es desplazada por relatos que, aunque carecen de fundamento, se viralizan porque resuenan con prejuicios, emociones, creencias o intereses particulares.

La posverdad científica no solo distorsiona el debate y la percepción pública, sino que amenaza la salud global, la economía y la democracia, y a la postre la sobrevivencia del ser humano. Ejemplos recientes como el movimiento antivacunas, la resistencia a políticas climáticas o la prohibición de transgénicos muestran cómo la desinformación puede tener consecuencias letales. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y qué podemos hacer para revertirlo?

Identificación de la posverdad

Debemos identificarla. La posverdad en la ciencia se identifica cuando los consensos científicos son ignorados en favor de teorías marginales o desacreditadas (terraplanismo).

También se puede observar cuando los datos se manipulan o seleccionan para apoyar una narrativa (negacionismo del cambio climático); y además se manifiesta cuando las emociones y la identidad grupal pesan más que la evidencia (rechazo a transgénicos por ideología, no por datos).

Mecanismos de crecimiento

La posverdad en la ciencia tiene ciertos mecanismos de los que se alimenta. En primer lugar, el sesgo de confirmación, esto es la tendencia a aceptar solo la información que coincide con lo que ya creemos.

En segundo lugar, los algoritmos de redes sociales, es decir, se prioriza el contenido que polariza, aunque sea falso, porque genera más interacción y “likes”.

En tercer lugar, la desconfianza en instituciones científicas, que se observa cuando la ciencia es percibida por la sociedad como de “élite”, “manipuladora”, o “fraudulenta”, creciendo entonces la adhesión a alternativas pseudocientíficas.

Ejemplos y consecuencias críticas

A pesar de que las vacunas salvan millones de vidas anuales, teorías sin base —como su vinculación con el autismo— han reducido la cobertura inmunológica en el mundo. Un estudio fraudulento de 1998 (por Andrew Wakefield) impulsó el mito, pero el autor se retractó y el estudio fue desacreditado.

En el 2019, la OMS declaró la desinformación antivacunas como una de las mayores amenazas para la salud global, sin embargo, un estudio en Nature (2021) estimó que estos rumores retrasaron la vacunación contra COVID, prolongando la pandemia en varios países.

En el caso del cambio climático, el 99% de los estudios científicos confirman que es antropogénico. Sin embargo, grupos de interés, como empresas petroleras y gobiernos, promueven dudas para retrasar políticas ambientales, usando tácticas como la negación abierta (“El clima siempre ha cambiado») o presentando a científicos disidentes como si hubiera un debate legítimo.

En el tema del rechazo a los transgénicos, más de 2,800 estudios y revisiones confirman que los transgénicos aprobados son tan seguros como los cultivos convencionales. Así, mientras que el consenso científico garantiza su seguridad y beneficios, persisten mitos que generan rechazo social y políticas restrictivas.

Este fenómeno ilustra cómo los intereses ideológicos pueden distorsionar la percepción pública llevándolas al terreno de la prohibición de transgénicos como el caso de México.

El resultado de todo esto es lamentable para la salud pública y la economía mundial. Por un lado, porque provoca el resurgimiento de enfermedades ya erradicadas, como la polio, o nuevos brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión. Por otro lado, se estima que la falta de combate al cambio climático tendría un costo económico del 10% del PIB global para 2100.

Asimismo, las políticas públicas basadas en mentiras están generando recortes a la ciencia en gobiernos negacionistas, y la prohibición de uso de tecnologías como los transgénicos.

Este fenómeno genera polarización, y la ciencia se vuelve más un «tema de opinión» en lugar de un consenso objetivo y racional. El caso de los transgénicos, una consecuencia real es que sin esta tecnología tenemos menos calidad y cantidad de alimentos.

¿Podemos combatirla?

Sí. En primer lugar debemos mejorar la comunicación científica, pues con mayor transparencia se puede explicar las incertidumbres sin caer en falsos equilibrios. Usando narrativas emocionales positivas se pueden usar historias que conecten la ciencia con los valores, por ejemplo “Las vacunas protegen a tus hijos”.

En segundo lugar, debemos promover el rigor científico, la educación y pensamiento crítico. Se requiere urgentemente un mayor rigor en la evaluación por pares de trabajos cientificos, y así evitar la publicación de estudios fraudulentos. Se debe promover la alfabetización científica y digital para identificar bots y deepfakes, así como enseñar al público a evaluar fuentes (¿Quién lo dice? ¿Hay evidencia replicable?).

Tercero, regulación y responsabilidad de plataformas y redes sociales. Si bien Facebook y X (antes Twitter) han empezado a etiquetar los rumores y faltas notas, aún falta mayor rigor y trabajo masivo en la red. Los medios deben evitar el “clickbait” científico (titulares exagerados o fuera de contexto), que usualmente confunden al publico en lugar de evitarlo.

En la mayoría de las controversias científicas la solución no es solo más datos, sino comunicar la ciencia con empatía, desarmando mitos sin menospreciar los temores legítimos (como el control corporativo de la tecnología o los fraudes científicos). El antídoto es claro: más educación, mejor comunicación y cero tolerancia a la mentira disfrazada de opinión.

La posverdad no significa que «la verdad haya muerto», sino que hoy compite con narrativas emocionalmente más atractivas pero falsas. Este no es un problema abstracto, es real porque cuesta dinero, debilita sociedades, y genera incertidumbre en la sobrevivencia del ser humano. Frente a esto, científicos, periodistas y ciudadanos debemos aliarnos para defender los hechos. Su combate depende de una ciudadanía informada e instituciones que valoren y defiendan los hechos.

Como escribió Carl Sagan: “Vivimos en una sociedad delicadamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que casi nadie sabe nada sobre ciencia y tecnología. Esto es una receta perfecta para el desastre”.

Referencias recomendadas

- O’Connor, C. & Weatherall, J. (2019). The Misinformation Age. Yale University Press.

- Organización Mundial de la Salud (2021). Informe sobre desinformación en salud.

- Mesnage, R., Agapito-Tenfen, S., Vilperte, V. et al. (2016).An integrated multi-omics analysis of the NK603 Roundup-tolerant GM maize reveals metabolism disturbances caused by the transformation process. Sci Rep 6, 37855. https://doi.org/10.1038/srep37855

- Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, et al. (1998). Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet. (RETRACTED)

- Tregoning, JS, Flight, KE, Higham, SL et al. (2021). Avances en la vacunación contra la COVID-19: virus, vacunas y variantes frente a eficacia, efectividad y escape. Nat Rev Immunol 21 , 626–636. https://doi.org/10.1038/s41577-021-00592-1

- Lockwood, Gwilym. (2016). Academic clickbait: articles with positively-framed titles, interesting phrasing, and no wordplay get more attention online. Authorea. June 29. https://doi.org/10.15200/winn.146723.36330.

Nota del autor

En este texto se usó la inteligencia artificial DeepSeek (2025) para apoyar su estructura, corregir conceptos y editar.

Autor

Silverio García-Lara es profesor investigador del Departamento de Bioingenieria, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, del Tec de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3.