De chico, Sebastián Mazzuca era un niño de ciencias naturales. Se describe como “un nerd o ñoño”, fascinado por las reglas que rigen el funcionamiento de nuestro mundo.

Mientras crecía, se dio cuenta de que había muchas cosas que faltaban por descubrir en áreas como la física o la química. Pero sabemos mucho menos sobre el funcionamiento de nuestras sociedades que sobre el universo.

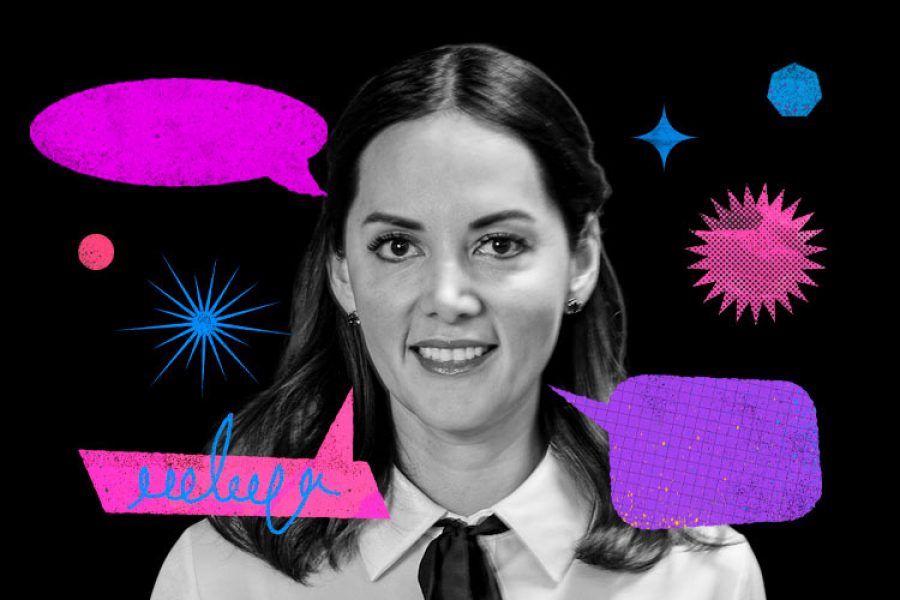

Por eso, cuando llegó la hora de entrar a una carrera universitaria, eligió ciencia política. Hoy, con un doctorado en esta área, además de una maestría en Economía por la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos, Mazzuca forma parte del Faculty of Excellence en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.

Un estudio marcado por su historia personal

Su interés por estos temas no nace solo de su deseo de ayudar a cerrar la brecha de conocimiento sobre cómo funcionan nuestras sociedades. También está marcado por algo más personal: las vivencias de sus padres durante la dictadura en Argentina.

El 24 de marzo de 1976, ocurrió un golpe de Estado que instauró un gobierno militar autoritario. Seis años después, en 1983, Argentina recuperó la democracia durante el proceso electoral donde ganó el candidato Raúl Alfonsín. Al tomar la presidencia, una de sus primeras acciones fue crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar los crímenes de la dictadura.

Poco a poco, todos los países que sufrieron los efectos del Plan Cóndor volvieron a la democracia.

“Después de esta transición, la democracia parecía muy frágil, pero también era muy motivadora. Si pudiéramos aumentar el conocimiento en esos temas —cómo los países pueden salir de la pobreza y cómo se construyen democracias estables—, sería espectacular”, explica Mazzuca.

Con ese objetivo en mente, después de estudiar la licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, se fue a California para obtener su maestría en Economía por la Universidad de Berkeley.

¿Por qué algunos países son pobres?

Al llegar a estas aulas, con una formación influida por las ideas de autores como Carlos Marx y Adam Smith, comenzó a explorar sus inquietudes sobre el desarrollo económico en América Latina.

Con el tiempo, su visión sobre cómo interactúan política y economía fue transformándose. Ya no le convencían explicaciones como las de Marx y Engels, que veían la economía y la lucha de clases como los motores de las estructuras sociales. Para Mazzuca, es la política la que realmente moldea la economía de los países.

En 2021, publicó el libro donde desarrolló de forma más extensa sus inquietudes respecto al desarrollo económico de América Latina: Latecomer State Formation: Political Geography and Capacity Failure in Latin America.

“La pregunta más importante de la economía para mí es por qué algunos países son ricos y otros son pobres. Entender eso es bastante alucinante”, explica Mazzuca. Para intentar dar respuesta a esa pregunta en el contexto de América del Sur, él decidió enfocarse en los casos de Argentina y Brasil.

Él ubica varios paralelismos entre la historia de potencias mundiales como Estados Unidos y otros países como Argentina, donde ambos compartían características que parecían encaminar al país sudamericano hacia un destino muy parecido al del norteamericano.

Sin embargo, esto no ocurrió así. “Hay un mundo que no pasó, pero podría haber pasado: que Sudamérica sea el equivalente de lo que es América del Norte”, explica el politólogo.

Para él, la razón que impidió el desarrollo económico son divisiones políticas disfuncionales. Su propuesta es “mirar a los países como combinaciones relativamente arbitrarias de regiones. Donde algunas combinaciones funcionan mejor que otras”.

Según su teoría, en Argentina y Brasil existen centros de desarrollo conectados con las periferias por pertenecer al mismo país. Esta relación, dice Mazzuca, termina siendo perjudicial para ambos.

Por un lado, los centros de desarrollo enfrentan un tipo de cambio desfavorable, lo que encarece la vida y dificulta mantener la economía local. Por el otro, la periferia demanda dinero a los centros para poder crecer. Agrega que estos subsidios “solo han servido para mantener la clase política de la periferia, no para desarrollarla”.

El resultado: ni los centros han podido explotar plenamente su potencial, ni las periferias han logrado desarrollarse.

Para Mazzuca, con una división política distinta, la historia podría haber sido muy distinta: “Hay un país posible que es la Pampa Húmeda de Argentina, que son cuatro provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, con Uruguay, más un poco del sur de Brasil. Ese país hubiera sido una Australia si hubiera tenido autonomía.”

Unir dos países

Sin embargo, él cree que los Estados y las divisiones territoriales no van a durar para siempre. En ese futuro de globalización, donde augura que serán cada vez más importantes las redes entre ciudades, él cree que el Tec de Monterrey puede jugar un rol importante.

Por eso, Mazzuca no ha dejado su rol de profesor en la Universidad de Johns Hopkins, pues su objetivo es ayudar a crear puentes entre ambas instituciones.

Él considera que uno de “los engaños” de la educación estadounidense es la falta de formación en torno a México.

“Un estudiante de cualquier universidad de Estados Unidos le vendría muy bien pasarse un año en el Tec, en México, para entender a su vecino”, concluye.

¿Te interesó esta historia? ¿Quieres publicarla? Contacta a nuestra editora de contenidos para conocer más marianaleonm@tec.mx