Conforme envejecemos, los movimientos de nuestro cuerpo comienzan a perder precisión, velocidad y fuerza. En adultos mayores esa pérdida se traduce a veces en falta de agilidad y coordinación y derivar en caídas. Esto ocurre porque, con el paso de los años, en nuestro cerebro se van deteriorando las neuronas que se encargan de las habilidades motrices. A este desgaste se le pueden sumar los efectos de enfermedades como Parkinson o Alzheimer, que agravan la pérdida de estas capacidades, incluso, en personas más jóvenes.

Con esto en mente, investigadores del Tec de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que son parte de los Binomios de Innovación TEC-IPN, colaboran en el desarrollo de un sistema de rehabilitación cerebral no invasivo que ayude a los adultos mayores a recuperar el movimiento durante el envejecimiento.

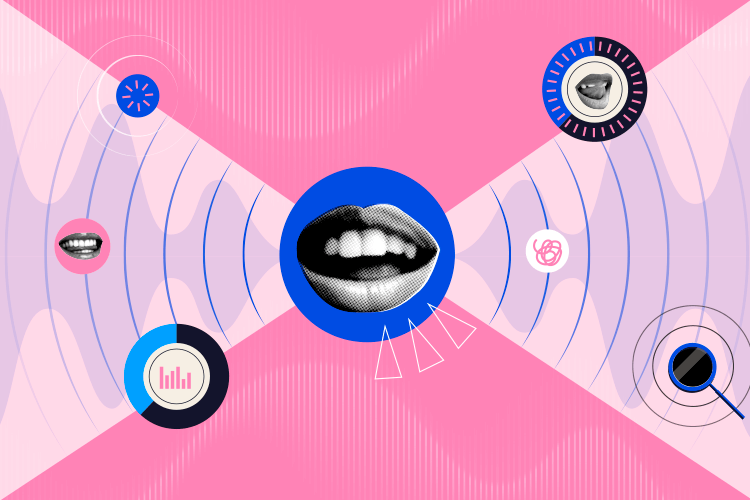

Luis Guillermo Hernández, investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, en el Tec campus Guadalajara, platica que esta plataforma de neurorrehabilitación combina estimulación eléctrica no invasiva, inteligencia artificial (IA) y una órtesis robótica para simular movimientos de brazos y manos. “Queremos entender qué pasa con el rendimiento motor en personas que están envejeciendo y cómo podemos ayudar a que ese proceso se mitigue”.

Una de las claves de este proyecto es sacar provecho de la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse para rehabilitar funciones deterioradas. Con esta tecnología, los investigadores aplican estimulaciones eléctricas en regiones cerebrales que han perdido actividad con el tiempo para tratar de restablecer la motricidad.

Integración de tecnologías que identifican dificultades motrices

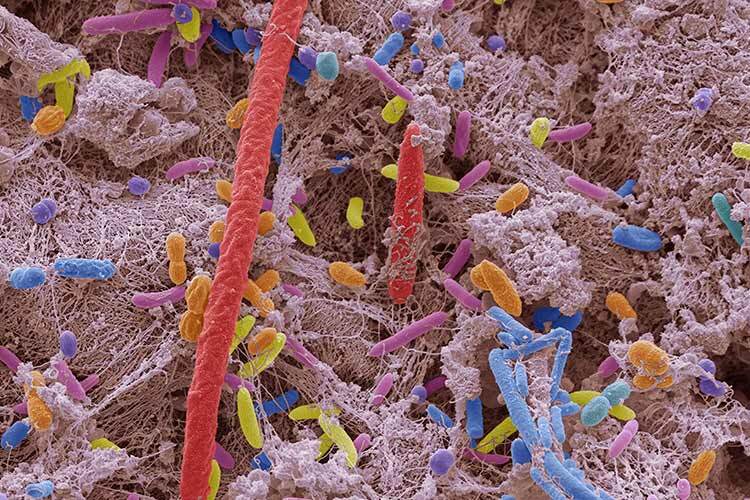

El sistema fue diseñado aprovechando tres tecnologías principales: electroencefalografía (EEG), que mide la actividad cerebral; estimulación eléctrica transcraneal (EET), con la aplicación de cargas en regiones específicas del cerebro; y la órtesis robótica encargada de ejecutar tareas de rehabilitación. Además, su estructura cuenta con una interfaz computacional con una pantalla que sirve para guiar al paciente a través de varios ejercicios.

“Le ponemos un casco a la persona y a través de él podemos leer y estimular el cerebro; también, utilizamos un robot para la mano que le permite hacer los ejercicios como si fuera un joystick o un mouse”, explica. En la interfaz aparecen cuatro puntos —arriba, abajo, izquierda y derecha— y se le pide al paciente que mueva un marcador a una dirección.

Por medio de esta tecnología se puede evaluar qué tan rápido y preciso es su movimiento; cuando se detectan temblores, lentitud u otra dificultad al ejecutar esas indicaciones es posible identificar si existe deterioro motor y, en caso de ser necesario, activar estimulación cerebral como retroalimentación.

El paciente lleva puesto un casco con electrodos en puntos específicos de la cabeza —con base en el sistema 10-20— para registrar o estimular la actividad de zonas cerebrales relacionadas. De ser necesario, se aplica una corriente transcraneal —alrededor de 100 milivoltios— en la corteza premotora, que es la región que está directamente relacionada con la iniciación del movimiento. Para determinar la cantidad de corriente que se aplica, se siguen protocolos clínicos ya establecidos que indican la frecuencia, duración y ciclos de estimulación para que se considere como un proceso terapéutico y no invasivo.

Hernandez define a la IA como el “corazón” en esta interfaz cerebro-computadora. Es la encargada de interpretar las señales cerebrales a través de EEG que identifica si el paciente está tratando de moverse y si tiene alguna dificultad. Luego, toma decisiones en tiempo real sobre cómo intervenir, por ejemplo, si las áreas motoras del cerebro no se están activando correctamente, manda una señal para activar la estimulación. Además, opera en la interacción con el robot, para adaptar la dificultad o para interpretar el rendimiento del movimiento.

Validan tecnología con adultos mayores y jóvenes

Para validar cómo se comporta el cerebro de un adulto mayor cuando realiza tareas motoras básicas, los investigadores llevaron a cabo varias pruebas clínicas para medir, comparar y analizar su actividad cerebral antes y después de moverse.

El equipo trabajó con una muestra de 30 personas de más de 50 años de edad y un grupo de control conformado por adultos jóvenes de entre 20 y 49 años. Durante el estudio, se observó una diferencia en la actividad cerebral —en la banda beta— de ambos grupos, donde los adultos mayores mostraron latencia o retardo al activar la zona encargada del movimiento. La banda beta es un rango de frecuencias de ondas cerebrales asociadas con el movimiento voluntario, la concentración y el control motor.

Hernández menciona que el equipo ya completó la fase uno del proyecto, es decir, la caracterización de la población mediante EEG; el siguiente paso, la fase dos, es aplicar y evaluar el sistema para conocer si la estimulación es capaz de mejorar el rendimiento cerebral. El objetivo es identificar biomarcadores neuronales que ayudan como indicadores medibles en la validación de la plataforma.

“Necesitamos darle al profesional de la salud, una medida cuantitativa. Poder decirle: mire, esto le está ayudando a la persona porque está mejorando esta onda cerebral o esta parte de su cerebro, que ahora se activa un 50 o 30% mejor”, dice, “estamos determinando qué biomarcadores, en esas señales del cerebro, generan esa retroalimentación con esta nueva tecnología”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en un TRL 6 de avance, es decir, el prototipo ya está desarrollado y operando a un nivel de maduración tecnológica que permite que se puedan hacer pruebas clínicas con él. Aunque hoy el proyecto se centra en miembros superiores, como brazos y manos, eventualmente se podría adaptar para rehabilitar el movimiento en otras partes del cuerpo.

Colaboración entre científicos del Tec e IPN

Hernández es el responsable técnico del proyecto por parte del Tec de Monterrey y platica que la colaboración con investigadores del IPN viene de años atrás, cuando desarrollaron en conjunto la órtesis robótica. Obtuvieron financiamiento para el proyecto al ganar la primera convocatoria de Binomios de Innovación TEC-IPN con apoyo de ambas instituciones y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México (SECTEI).

En el desarrollo del proyecto, los equipos aprovecharon las fortalezas que hay en ambas instituciones. “Los investigadores del IPN son fuertes en la parte de electrónica de prótesis y ahorita también están obteniendo información muscular; y nosotros lo somos en la parte de análisis de señales biomédicas y en hacer un software, que integra todas estas tecnologías —EEG, estimulación y robótica— y lo despliega al paciente”.

Del Tec participan investigadores del Laboratorio de Neurotecnología e Interfaces Cerebro-Computador como Javier Antelis, Joel Huegel y Sofía Henao; mientras, del IPN, científicos del Laboratorio de Robótica Médica y Bioseñales de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi), como David Cruz y Mariana Ballesteros.

El investigador comenta que para la validación clínica de la plataforma también contemplan la participación de instituciones aliadas como TecSalud y el Instituto Nacional de Rehabilitación, con las que ya han colaborado en otros proyectos.

“Nos gustaría llegar a un punto donde este pudiera ser un sistema que la persona use en su casa, porque los procesos de rehabilitación deben de ser diarios, continuos”, dice. “El otro objetivo es poder entregar una medida cuantitativa al médico para que pueda evaluar cómo el paciente ha avanzado en su rehabilitación”.

¿Te interesó esta historia? ¿Quieres publicarla? Contacta a nuestra editora de contenidos para conocer más marianaleonm@tec.mx.