Por Linda Morales, David Contreras Loya y Héctor Arreola Ornelas

La diabetes mellitus y la hipertensión representan dos de los mayores desafíos de salud pública en el México contemporáneo. Y estas enfermedades son exacerbadas por desigualdades socioeconómicas.

En este artículo exploramos la prevalencia que tienen dichos padecimientos en diferentes grupos socioeconómicos, subrayando la necesidad de un enfoque integral en las políticas de salud.

Estas condiciones están estrechamente ligadas a los determinantes sociales de la salud, como lo demuestran los últimos hallazgos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 [1] y el Estudio de Carga Global de Enfermedades (GBD) 2019 [2].

Vivir con hipertensión y diabetes sin saberlo

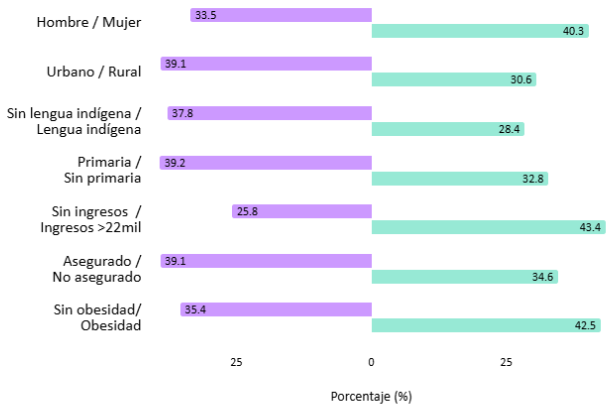

La ENSANUT revela una situación inquietante: la prevalencia nacional de diabetes alcanzó el 18.3% en 2022, y un tercio de los afectados desconocían su condición [3]. La hipertensión muestra una prevalencia autorreportada del 15.9%, con un alarmante 31.9% de personas no conscientes de su estado [3,4].

Esto implica que casi la mitad de la población mexicana, el 47.8%, enfrenta niveles elevados de presión arterial.

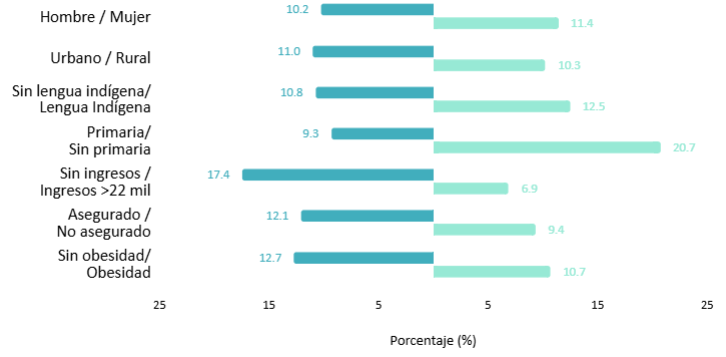

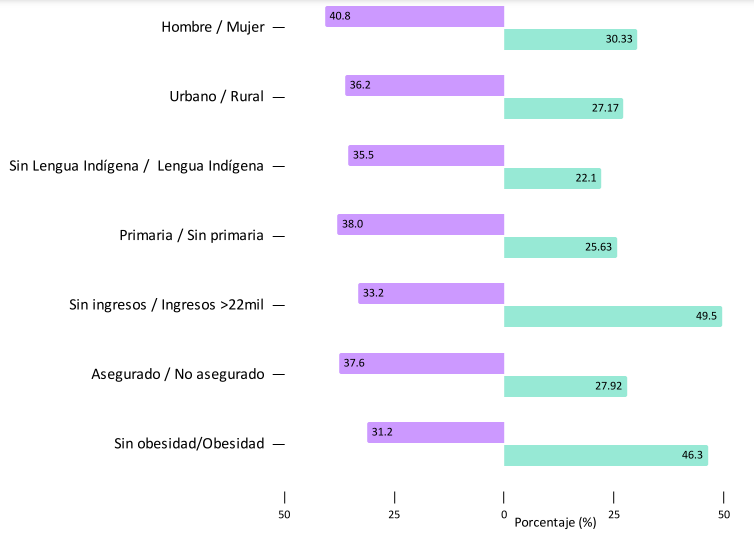

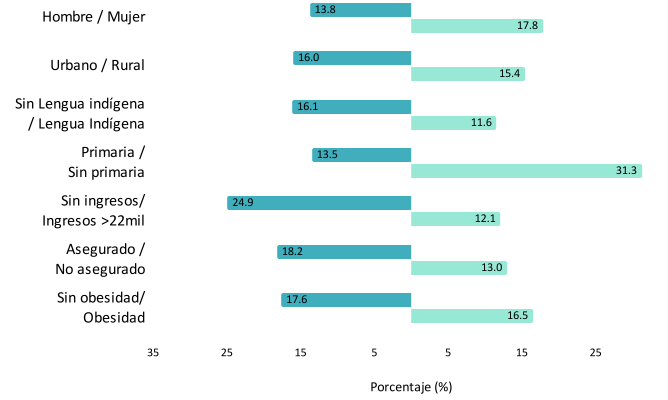

Como se aprecia, la prevalencia de la diabetes y la hipertensión varía significativamente según el nivel educativo y el estado laboral.

En el análisis de los datos de ENSANUT 2022, encontramos que, entre las personas sin educación formal, la prevalencia de diabetes es del 20.7%, en comparación con el 9.3% en personas con educación superior.

De manera similar, la hipertensión es más común entre aquellos sin educación formal (31.3%) en comparación con los más educados (13.5%). Estos datos reflejan claramente la relación entre la educación y las enfermedades crónicas.

El empleo también es un factor importante: la hipertensión afecta al 24.1% de los desempleados, en contraste con el 11% de los empleados. Además, al considerar el nivel de ingresos del hogar, la prevalencia de hipertensión es del 24.9% en hogares de bajos ingresos, disminuyendo al 12.1% en los hogares con mayores ingresos.

Curiosamente, la población sin seguro social muestra una menor prevalencia de hipertensión (13%) en comparación con aquellos con seguridad social (18.2%), lo que podría reflejar una mayor accesibilidad al diagnóstico entre los no asegurados. La proporción de mexicanos sin acceso a servicios de salud aumentó del 16.2% al 39.1% entre 2018 y 2022, una variación de 20.1 a 50.4 millones de personas [5].

Impacto en mortalidad y morbilidad

La diabetes y la hipertensión no solo afectan la calidad de vida, sino que también tienen un impacto considerable en la mortalidad y morbilidad. En 2019, la diabetes resultó en 59.1 muertes por cada 100,000 personas, marcando un aumento del 88.7% desde 1990.

La tasa de mortalidad estandarizada por edad para la diabetes es de 65.41 por cada 100,000 personas, en 2019, indicando una leve reducción del 0.67% en 29 años.

La diabetes es también la principal causa de Años Vividos con Discapacidad (YLDs por sus siglas en inglés) estandarizados por edad (927.59 YLDs por cada 100,000 habitantes) y encabeza la lista de los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (DALYs, tambien por sus siglas en inglés) con 2,328.32 años vividos con discapacidad en una población de 100,000 habitantes [2].

El impacto de la hipertensión es igualmente severo, causando 118.4 muertes por cada 100,000, en 2019. Esta condición contribuyó con 2,200.88 Años de Vida Perdidos (YLLs) por cada 100,000 a nivel nacional, subrayando su impacto significativo en la mortalidad.

Los DALYs totales atribuibles a la hipertensión fueron de 2,455.8 años con discapacidad por cada 100,000 personas, posicionándola en una situación preocupante en el panorama de salud del país[2].

Necesidad de intervenciones

La alta prevalencia de personas no diagnosticadas y el bajo control de estas enfermedades resaltan la necesidad de mejorar las estrategias de detección y tratamiento.

Aunque las tasas de tratamiento de diabetes e hipertensión son relativamente altas (86.7% y 82.3%, respectivamente) [3], las tasas de control son alarmantemente bajas, con solo el 36.1% en diabetes y el 33.7% en hipertensión [4,6].

Es urgente un enfoque integral que considere los determinantes sociales y económicos de la salud. Esto incluye intervenciones socioeconómicas, campañas educativas y mejora del acceso a la atención médica.

También se requieren políticas que aborden estas disparidades y que permitan mejorar la detección, prevención y manejo de la diabetes y la hipertensión en toda la población.

Enfoque equitativo

Los datos analizados evidencian una urgente necesidad de reevaluar el modelo de servicios de salud en México para la diabetes y la hipertensión. Un enfoque holístico y equitativo es esencial para reducir las disparidades socioeconómicas y mejorar la salud pública en general [7].

Las iniciativas recientes, que incluso utilizan inteligencia artificial para la atención primaria y mejorar el diagnóstico y el tratamiento de estas condiciones, [8] son pasos en la dirección correcta. Sin embargo, aún deben considerarse otras barreras para una adopción a gran escala.

Es imperativo que las políticas de salud en México prioricen la equidad en el acceso a servicios de salud y el fortalecimiento de la atención primaria.

Esto puede lograrse mediante la implementación de programas de detección temprana más robustos, el aumento de la cobertura de seguros de salud, y la promoción de intervenciones comunitarias que aborden determinantes sociales y económicos de la salud.

Referencias

1. Lazcano-Ponce EC, Shamah-Levy T. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022: recomendaciones de política pública. Salud Pública de México. 2023;65:s268-s274.

2. Institute for Health Metrics and Evaluation. GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of Washington.

3. Escamilla-Núñez MC, Castro-Porras L, Romero-Martínez M, Zárate-Rojas E, Rojas-Martínez R. Detección, diagnóstico previo y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles en adultos mexicanos. Ensanut 2022. Salud Pública de México. Published online 2023:1-10.

4. Campos-Nonato I, Oviedo-Solís C, Vargas-Meza J, et al. Prevalencia, tratamiento y control de la hipertensión arterial en adultos mexicanos: resultados de la Ensanut 2022. Salud Pública de México. 2023;65:1-12.

5. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). EL CONEVAL PRESENTA LAS ESTIMACIONES DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 2022 [COMUNICADO No. 7]. CONEVAL.; 2023.

6. Basto-Abreu A, López-Olmedo N, Rojas-Martínez R, et al. Prevalencia de prediabetes y diabetes en México: Ensanut 2022. Salud Pública de México. Published online 2023:1-6.

7. Knaul FM, Bhadelia A, Atun R, Frenk J. Achieving Effective Universal Health Coverage And Diagonal Approaches To Care For Chronic Illnesses. Health Affairs. 2015;34(9):1514-1522.

8. Mackenzie SC, Sainsbury CAR, Wake DJ. Diabetes and artificial intelligence beyond the closed loop: a review of the landscape, promise and challenges. Diabetologia. 2024;67(2):223-235.

Autores

Linda Morales. Médico cirujano por la Universidad Veracruzana, con maestría y doctorado en Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud. Desde el 2017, es colaboradora del Global Burden of Disease, y miembro de la Red Regional para Establecer Prioridades en Salud en el Siglo XXI. Actualmente, es investigadora postdoctoral en la Unidad de Políticas Públicas del Institute for Obesity Research del Tecnológico de Monterrey.

David Contreras Loya. Es profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y está adscrito al Instituto de Investigación sobre Obesidad. Su trabajo se enfoca en gerencia, productividad y transferencia de habilidades en salud y educación en países de bajos y medianos ingresos. Ha investigado temas como diabetes, hipertensión, obesidad y VIH en México. Actualmente, lidera un ensayo piloto sobre entornos saludables en escuelas primarias en México y enseña métodos cuantitativos y economía de la salud a nivel posgrado.

Héctor Arreola Ornelas. Economista por Instituto Tecnológico Autónomo de México y Maestro en Economía de la Salud por el Centro de Investigación y Docencia Económica y el Instituto Nacional de Salud Pública. Es profesor investigador en la Unidad de Políticas Públicas del Instituto en Investigación en Obesidad y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Asimismo, es profesor visitante de Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami y Director Ejecutivo de Tómatelo a Pecho A.C.