Por Alexa Cervantes López, Mariana Franco Morgado, Anayansi Escalante-Aburto y Janet Gutiérrez Uribe

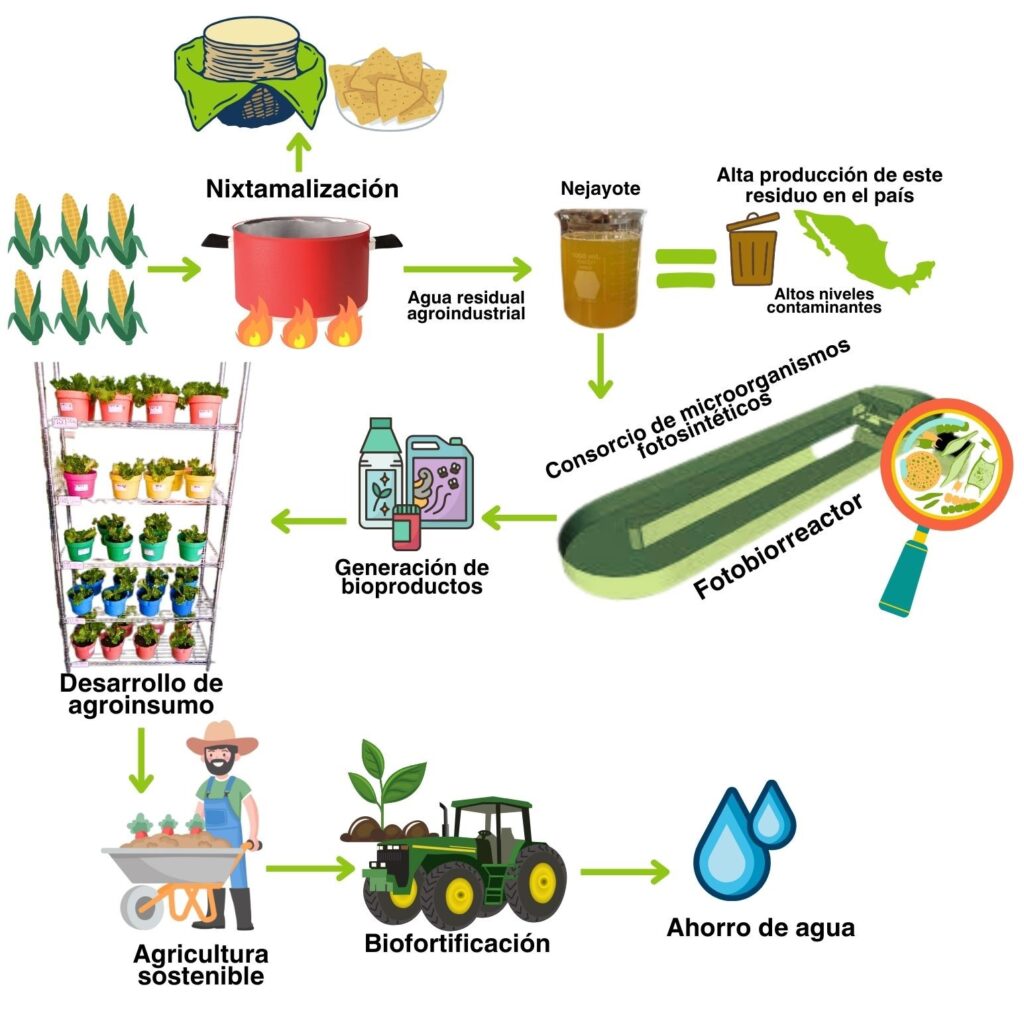

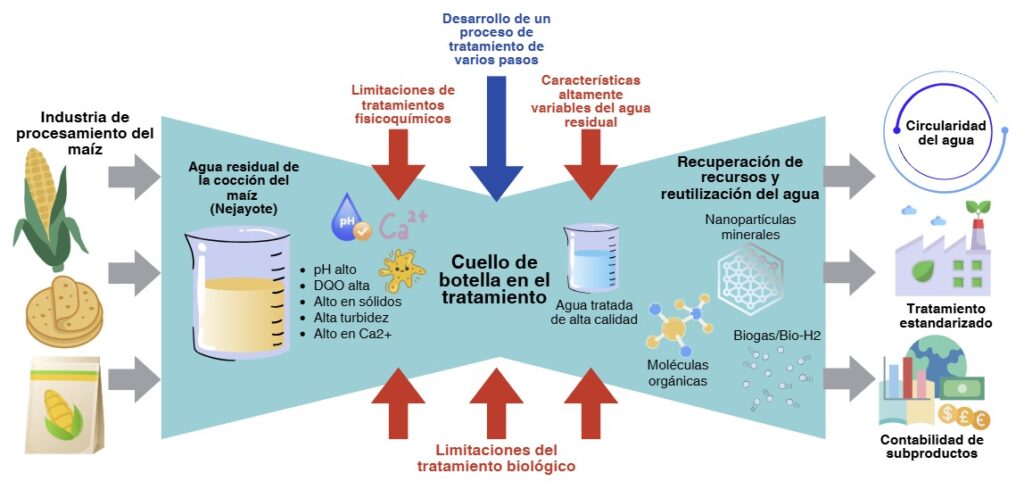

El nejayote es el agua residual que se genera durante el proceso de nixtamalización, un método ancestral para el tratamiento del maíz que es clave en la mejora nutricional, textura, sabor y digestibilidad de los productos derivados.

Este líquido se caracteriza por ser altamente alcalino y poseer elevados parámetros contaminantes, tales como altas concentraciones de materia orgánica disuelta y suspendida [1].

Además, es considerado como un desecho perjudicial que afecta la composición microbiana del suelo, alterando su pH natural y comprometiendo la capacidad de regeneración de ecosistemas agrícolas. Esto genera un impacto ambiental negativo y potencialmente irreversible en la fertilidad y biodiversidad del terreno [2].

En México, anualmente, se producen grandes volúmenes de nejayote: entre 13 y 14 millones de metros cúbicos [3].

Lamentablemente, esta agua residual suele ser desechada sin tratamiento previo, lo que representa un serio problema ambiental y un desperdicio de recursos potencialmente valiosos, por lo que debe ser considerado como un subproducto, más que como residuo de la industria alimentaria.

Nejayote, una alternativa para enriquecer vegetales

Ante la necesidad de convertir subproductos como el nejayote en productos de valor agregado, el proyecto de investigación Agroinsumos derivados del nejayote busca establecer el potencial del nejayote como biofertilizante natural para cultivos hortícolas, evaluando sus efectos en suelos de cultivo.

Particularmente, este proyecto se centra en la fermentación del nejayote mediante consorcios de microorganismos fotosintéticos para su aplicación como agroinsumo en el cultivo de lechugas.

Se ha demostrado que la aplicación de este compuesto durante el crecimiento de algunas plantas, reduce la utilización de agua fresca y aumenta las propiedades fitoquímicas y funcionales de algunos vegetales consumidos en la gastronomía mexicana.

Como ejemplo, bajo este nuevo tratamiento, las lechugas igualan la capacidad de retención de agua comparadas con el fertilizante comercial. Además, presentan un incremento importante en el tamaño de las hojas y el peso del producto fresco.

La aplicación también promueve la biofortificación de vegetales, contribuyendo a la sostenibilidad agrícola, y podría facilitar la producción de alimentos frescos en zonas rurales y urbanas.

La revalorización del nejayote mediante este tratamiento permite transformar este residuo en un recurso útil y enriquecer el suelo con fitonutrientes esenciales.

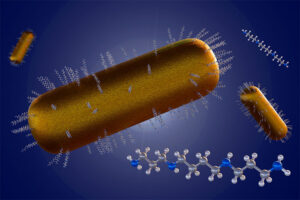

El poder de los microorganismos

Los resultados de esta investigación podrían considerarse como una alternativa al utilizar consorcios de microorganismos fotosintéticos —microalgas y cianobacterias— que tienen la capacidad de crecer en aguas residuales y pueden transformar los contaminantes en biomasa.

Las microalgas y cianobacterias son conocidas por su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, solubilizar fósforo y producir fitohormonas, lo que las convierte en excelentes candidatas para la producción de agroinsumos [4].

Los resultados obtenidos en las hortalizas que se regaron con el nejayote tratado con microrganismos muestran un incremento en el contenido de compuestos fenólicos totales (>300 %) respecto a la irrigación con agua potable. Además se ha observado un incremento en la longitud de hasta el 40%, y algunos vegetales aumentaron su peso fresco con incrementos de alrededor de 110%.

El proceso de fermentación coadyuva a que se mantenga la capacidad de retención de agua en suelo, lo cual sucede en el caso de irrigación con nejayote, al agregar el consorcio de microorganismos fotosintéticos.

La implementación de estas tecnologías no solo podría mejorar la calidad nutricional de los cultivos, sino también contribuir a la economía circular y la sostenibilidad ambiental, aspectos cruciales para el futuro de la alimentación global.

Además, al integrarse con las necesidades de las comunidades locales, este enfoque tiene el potencial de fortalecer las economías locales y fomentar prácticas agrícolas más resilientes y responsables, garantizando así un impacto positivo tanto en la salud humana como en la preservación del medio ambiente.

Estatus de la investigación

Este proyecto desarrollado por investigadoras de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, del Tec de Monterrey, forma parte del Consorcio UNAM-Tec. Además es finalista en el Concurso Internacional de Elsevier 2025 “Chemistry for Climate Action Challenge”.

Si te interesa más, puedes consultar:

- Del Valle-Real, M. Franco-Morgado, M.,García-García, R., Guardado-Félix, D., Gutiérrez-Uribe. J.A. Wastewater from maize lime-cooking as growth media for alkaliphilic microalgae–cyanobacteria consortium to reduce chemical oxygen demand and produce biomass with high protein content. (2023)

- Valenzuela, E.I., Gutiérrez-Uribe, J.A. Franco-Morgado, M., Cervantes-Avilés, P. Navigating the waters of nixtamalization: Sustainable solutions for maize-processing wastewater treatment.-(2023)

Referencias

- Vacio-Muro, K. J., Lozano-Álvarez, J. A., Sánchez-González, M. N., Chávez Vela, N. A., Torres-Ramírez, E., & Jáuregui-Rincón, J. (2020). Remoción de contaminantes del nejayote con alginato y quitosano. Revista internacional de contaminación ambiental, 36(3), 497-515.

- España-Gamboa, E., Domínguez-Maldonado, J. A., Tapia-Tussell, R., Chale-Canul, J. S., & Alzate-Gaviria, L. (2018). Corn industrial wastewater (nejayote): a promising substrate in Mexico for methane production in a coupled system (APCR-UASB). Environmental Science and Pollution Research, 25(1), 712-722.

- García-Depraect, O., Gómez-Romero, J., León-Becerril, E., & López-López, A. (2019). A novel biohydrogen production process: Co-digestion of tequila vinasse and nejayote as complex raw substrates using a robust inoculum. International Journal of Hydrogen Energy, 44(11), 5253-5262.

- Renuka, N., Guldhe, A., Prasanna, R., Singh, P., & Bux, F. (2018). Microalgae as multi-functional options in modern agriculture: current trends, prospects and challenges. Biotechnology Advances, 36(4), 1255-1273.

- Rosentrater, K. A. (2006). A review of corn masa processing residues: Generation, properties, and potential utilization. Waste Management, 26(3), 284-292.

- Wuang, S. C., Khin, M. C., Chua, P. Q. D., & Luo, Y. D. (2016). Use of Spirulina biomass produced from treatment of aquaculture wastewater as agricultural fertilizers. Algal Research, 15, 59-64.

- Rouphael, Y., & Kyriacou, M. C. (2018). Enhancing quality of fresh vegetables through salinity eustress and biofortification applications facilitated by soilless cultivation. Frontiers in Plant Science, 9, 1254.

- Venkata Mohan, S., Nikhil, G. N., Chiranjeevi, P., Nagendranatha Reddy, C., Rohit, M. V., Kumar, A. N., & Sarkar, O. (2016). Waste biorefinery models towards sustainable circular bioeconomy: Critical review and future perspectives. Bioresource Technology, 215, 2-12.

- Pradhan, P., Callaghan, M., Hu, Y., Dahal, K., Hunecke, C., Reußwig, F., … & Kropp, J. P. (2023). A systematic review highlights multiple benefits of urban agriculture besides food. Global Food Security, 38, 100700.

- Azadi, H., Moghaddam, S. M., Burkart, S., Mahmoudi, H., Van Passel, S., Kurban, A., & Lopez-Carr, D. (2021). Rethinking resilient agriculture: From climate-smart agriculture to vulnerable-smart agriculture. Journal of Cleaner Production, 319, 128602.

Autoras

Alexa Cervantes López. Ingeniera en biotecnología y estudiante de maestría en el Tecnológico de Monterrey. Especializada en agroinsumos sostenibles y procesos con microalgas. Ha trabajado en proyectos de economía circular. Acreedora al Premio a la Trayectoria LiFE, el Diploma de Excelencia a la Formación Integral y el Diploma al Mérito Académico.

Mariana Franco Morgado. Investigadora Postdoctoral en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, pertenece al SNI nivel 1. Colabora en proyectos de tratamiento biológico de residuos agroindustriales para la generación de nuevos compuestos de valor bajo un esquema de economía circular.

Anayansi Escalante Aburto. Profesora investigadora asistente en el Institute for Obesity Research del Tecnológico de Monterrey, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 2018. Colabora en proyectos relacionados con el desarrollo de nuevos productos funcionales y su relación con la salud y nutrición.

Janet A. Gutiérrez Uribe. Es Decana Asociada de Desarrollo de la Facultad, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel 3) investiga las propiedades de los alimentos para el tratamiento y prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Merecedora del premio “Rómulo Garza 2021” en su categoría INSIGNIA por su relevante trayectoria como investigadora en el Tecnológico de Monterrey y ganadora 2020 del premio a investigadores jóvenes que otorga la Academia Mexicana de Ciencias.