Por Grissel Trujillo de Santiago

Cuando era niña, no le llamaba ciencia a lo que me emocionaba aprender, pero hoy sé que lo era. Eran las clases de biología, de química, de matemáticas; eran las preguntas que me surgían al entender cómo funcionaban las cosas. Para mí, ese aprendizaje aparecía en momentos muy cotidianos, muchas veces mientras mi mamá cocinaba. Yo llegaba emocionada de la escuela y, mientras ella preparaba la comida, le platicaba cosas que había visto en clase. “Mamá, ¿sabías que…?”, le decía una y otra vez emocionada.

Vengo de una familia de orígenes humildes. Mis abuelos fueron campesinos y no tuvieron la oportunidad de estudiar formalmente. Sin embargo, siempre fueron personas profundamente inteligentes y observadoras. Mi abuelo era veterinario empírico y apicultor; le fascinaba comprender cómo funcionaban el ecosistema y la organización social de las abejas. Sabía muchísimo de ello desde la experiencia, la observación y el respeto por la naturaleza. En mi familia, el conocimiento nunca fue visto como algo ajeno o exclusivo de la escuela: era parte de la vida diaria.

Mis abuelos lograron que sus cuatro hijas estudiaran carreras universitarias, y ese salto generacional fue determinante. Mi mamá se convirtió en profesora universitaria e investigadora en el área de medicina veterinaria. Cuando yo le platicaba lo que aprendía en la escuela, no solo me escuchaba: se emocionaba conmigo. Era mi cómplice. A veces se reía y me decía que era muy preguntona, que le hacía preguntas difíciles. Pero siempre se detenía a escuchar, a pensar conmigo y a disfrutar de ese intercambio. Creo que ahí, sin darme cuenta, empecé a asociar el conocimiento con algo profundamente disfrutable.

Además de ese amor temprano por aprender, mis papás me inculcaron valores muy claros a través de la práctica del taekwondo. Durante muchos años entrené bajo una filosofía simple pero contundente. Mi papá solía decir que para ser buen taekwondista solo se necesitaban tres cosas: práctica, práctica y práctica. Ahí aprendí a ser disciplinada, a lidiar con la frustración, a ser constante y a respetar a mis profesores y a mis compañeros. Aprendí también a honrar a quienes te enseñan y a entender que la incomodidad y el sacrificio son parte del proceso cuando se quiere llegar a algo bonito y significativo. Con el tiempo entendí que esa formación fue tan importante como cualquier clase de ciencias: fue el entrenamiento emocional y ético que más tarde sostendría mi camino en la investigación.

La ciencia no es solo para genios

Mi acercamiento a la ciencia “formal” vino más tarde, ya en la universidad. Ahí entendí que la ciencia también implica frustración, disciplina y constancia. Hubo momentos en los que dudé si ese camino era para mí. Me apasionaba, pero muchas veces el entorno parece exigir certezas absolutas, una brillantez deslumbrante o una seguridad que no siempre se tiene. Con el tiempo aprendí que no se trata de ser un genio, sino de ser consistente, paciente y resiliente.

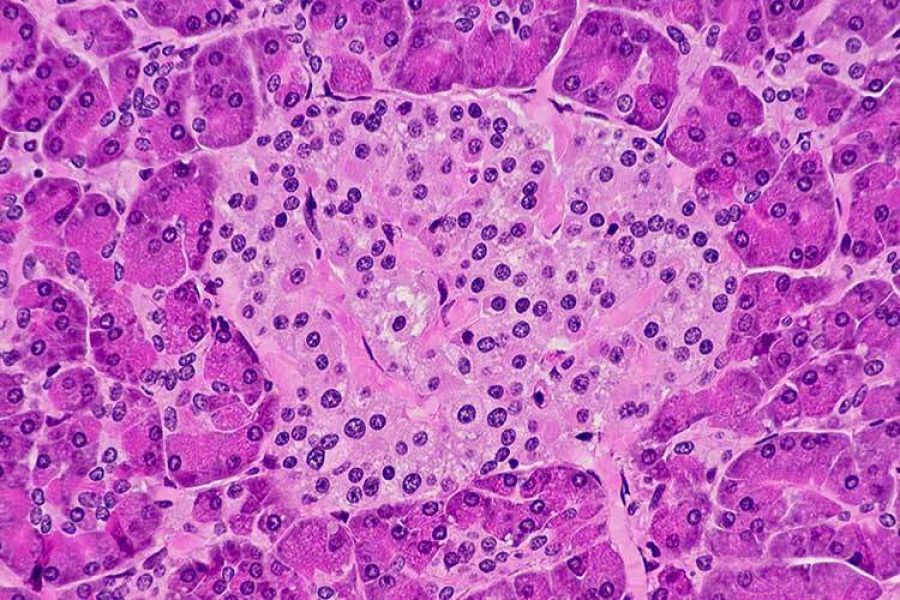

Uno de los momentos que más transformó mi relación con la ciencia fue atravesar una enfermedad grave en mi vida adulta: cáncer de riñón. Perder un órgano cambió profundamente mi manera de ver el cuerpo, la fragilidad humana y el papel de la ciencia. A partir de entonces, mi trabajo dejó de ser solo un ejercicio intelectual y se convirtió también en un acto de empatía. Entendí, desde la experiencia personal, lo importante que es investigar con propósito y con una responsabilidad profunda hacia las personas a las que eventualmente buscamos ayudar.

Hoy trabajo en el desarrollo de tecnologías para producir tejidos vivos en tres dimensiones y en la creación de alimentos del futuro desde una empresa de base científica. Mi trayectoria me ha llevado a colaborar con instituciones en México y en el extranjero, y a moverme entre disciplinas. Pero nada de esto ocurrió de forma lineal ni predestinada. Mi vocación no apareció “de golpe”; se fue construyendo con curiosidad, disciplina y muchas horas de trabajo invisible.

Aún hoy existen barreras importantes para niñas y jóvenes que desean acercarse a la ciencia. No siempre hay referentes cercanos, no siempre hay apoyo y muchas veces persiste la idea de que la ciencia es solo para unas cuantas personas “especiales”. Mi historia —y la de muchas mujeres científicas— demuestra lo contrario. La ciencia necesita diversidad de miradas, historias y formas de conocer. Detrás de los laboratorios, los artículos y los reconocimientos, hay personas reales que dudan, se equivocan, aprenden y siguen adelante.

Si algo he aprendido y que me gusta compartir con niñas y jóvenes es esto: no necesitas tener todo claro desde el principio. No necesitas ser perfecta. La vocación científica no siempre se descubre; muchas veces se construye. Y la ciencia, cuando se vive con disfrute, disciplina y corazón, puede ser una herramienta poderosa para transformar el mundo… empezando por la manera en que lo miramos.

Autora

Grissel Trujillo de Santiago es profesora investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias (EIC) del Tecnológico de Monterrey. Es directora científica de Forma Foods, una empresa de base científico-tecnológica del Tec, y también dirige el Álvarez-Trujillo Lab. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha recibido el Premio Mujeres en la Ciencia de la fundación L’Oréal-UNESCO.