El autismo es una condición que transforma la dinámica de las familias cuando se diagnostica en uno de sus integrantes. Además, impacta en la salud mental de padres o cuidadores, quienes suelen experimentar ansiedad, estrés y depresión. Un cuidado integral que no solo se enfoque en atender las necesidades del paciente con Trastorno del Espectro Autista (TEA) puede marcar la diferencia.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trastorno consiste en un grupo de afecciones relacionadas con el desarrollo del cerebro y se caracteriza por patrones inusuales de comportamiento que dificultan la interacción social y la comunicación. Esta organización estima que — aproximadamente — uno de cada 100 niños en el mundo tiene un trastorno dentro de este espectro: en México son más de 400,000 pacientes infantiles.

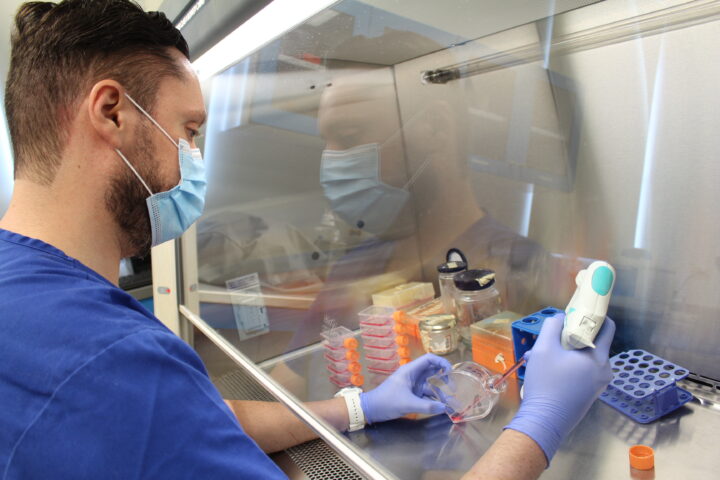

Juan Francisco Lozano, pediatra del desarrollo y comportamiento en el Hospital Zambrano Hellion y director de la Clínica de Síndrome de Down en el Instituto de Pediatría de TecSalud, señala que una alternativa para ofrecer una atención integral es el abordaje o cuidado centrado en la familia. Este modelo promueve la colaboración entre proveedores clínicos, además del acompañamiento en salud mental a padres, madres y la capacitación para intervenciones en casa.

“Lo que se busca es que la calidad de vida del paciente y de la familia sea la mejor posible. Está basado en respetar las necesidades y objetivos de cada una de las áreas porque, a veces, las metas terapéuticas pueden distanciarse de las que tiene la familia. Entonces, se toman decisiones para brindar un cuidado individualizado y particular para ese paciente con diagnóstico de autismo”, explica.

Cuidado centrado en la familia: una atención integral en casos de TEA

Actualmente, la mayoría de los casos de autismo son detectados en la infancia, cuando niñas y niños comienzan a desarrollar diferentes tipos de habilidades. Es en ese momento, cuando se diseñan las estrategias de intervención terapéutica para los pacientes y en las que, a través de este modelo, también se toman en cuenta las necesidades de la familia, como factores socioeconómicos, culturales, dinámica familiar y de estilo de vida, señala Lozano.

“A veces, recomendamos una intervención para desarrollar el lenguaje o el manejo de conductas, pero —tal vez— la familia tiene una necesidad distinta a la que identificamos. Por ejemplo, cuestiones sensoriales: batallan para bañarlo o cambiarlo, o le molestan los ruidos. Si distanciamos esa parte y no involucramos a la familia en las recomendaciones terapéuticas, no vamos a estar dando una intervención adecuada que cumpla con los objetivos para mejorar la calidad de vida del niño y su familia”, dice.

Para el diseño de intervenciones efectivas se toma en cuenta el modelo CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud) de la OMS, en el que se contemplan las áreas de habilidades y funcionalidad en la vida diaria, así como los retos para desarrollar actividades de diversión, escolares y de integración familiar, entre otras. Además de identificar estas áreas donde se requiere apoyo, en el cuidado centrado en la familia se le pregunta a esta sobre las dificultades que le gustaría abordar.

A partir de esta combinación de enfoques, se diseñan objetivos realistas, claros y alcanzables, con base en el desarrollo del paciente. Se establecen modelos de trabajo en los que padres y cuidadores participan en sesiones de psicoeducación para que estén informados y comprendan el diagnóstico.

También se contempla el acompañamiento para el proceso de aceptación a través de apoyo psicológico, tanatológico y trabajo de duelo, que los ayude a encontrar estabilidad emocional.

Lozano explica que este modelo promueve la participación y el empoderamiento de padres y cuidadores, quienes reciben coaching y entrenamiento en todas las estrategias de intervención para que sepan cómo implementarlas en casa. De esa manera, las dos o tres horas de atención que un paciente puede recibir en un centro de terapia se multiplican a 25 o 50 cuando también se ofrece atención en el hogar.

Los desafíos en salud mental para padres y cuidadores

Estudios indican que los padres y cuidadores de personas con TEA pueden experimentar ansiedad, tristeza o culpa, además, tener una sensación de aislamiento ante la falta de comprensión o apoyo en su entorno social. Su salud mental se puede deteriorar a causa de fatiga y agotamiento por la presión ante comportamientos asociados a este trastorno.

Una de las principales dificultades está en el proceso de aceptación, dice Lozano. Aunque puedan tener sospechas sobre esta condición en uno de sus hijos, hay familias que no están preparadas para escuchar un diagnóstico. La transición hacia el inicio de un programa terapéutico puede tomar tiempo, en algunos casos, hasta seis meses o un año.

Durante el proceso de evaluación surge incertidumbre sobre qué pasará. Se generan expectativas que pueden ser diferentes al resultado, lo que puede provocar incredulidad y complicar aún más la aceptación. En esta fase también es común el desarrollo de ansiedad.

“Una vez que llega el diagnóstico, ese ciclo vuelve a suceder. Ahora, la incertidumbre de que mi niño tenga autismo: ¿qué va a pasar?, ¿cómo será cuando sea grande?; la ansiedad: ¿le puedo dar todo lo que necesita?”, comenta el especialista.

Recibir un diagnóstico lleva a padres y cuidadores a un proceso de duelo —distinto al que ocurre al perder a un ser querido— que se repite en diferentes etapas.

Por ejemplo, cuando buscan que el niño entre a la escuela y se enfrentan a dificultades para encontrar un espacio académico acorde a las expectativas del sistema escolar. Lozano señala que estas repeticiones a lo largo del tiempo pueden generar múltiples estresores en las familias y llevar a que algunos de sus integrantes caigan en depresión.

En ese sentido, el abordaje centrado en la familia promueve el cuidado de la salud mental de padres o cuidadores, ya que su vínculo con los niños es una pieza fundamental en su atención. Si los padres presentan ansiedad, pueden ser más —o menos— reactivos, distantes o menos tolerantes con los niños cuando estos presentan conductas socioemocionales como frustración o berrinches. Por ejemplo, una madre o padre en depresión tendrá menos energía para llevar a su hijo a terapia o para jugar con él.

Lozano destaca que los pacientes diagnosticados con TEA requieren interacciones muy positivas y enriquecidas con sus padres. Y, si bien es necesario enfocarse en el desarrollo de habilidades de lenguaje, cognitivas y de aprendizaje de los niños, también se deben observar las necesidades psicológicas de los cuidadores. “Tenemos que atender esa parte para que todo su ecosistema funcione de la mejor manera”.

Además de la atención centrada en la familia, hay alternativas y herramientas para padres y cuidadores, por ejemplo, guías y capacitaciones, en línea y sin costo, que ofrece la OMS para el desarrollo de habilidades de cuidado de personas con TEA.

La ruta hacia un cuidado enfocado en la familia

Lozano sugiere que, ante la sospecha de un posible diagnóstico de autismo, el primer paso para las familias es acercarse a su pediatra, quien conoce el historial del niño y su contexto familiar.

“Él va a identificar cuáles son las necesidades y orientará a la familia para canalizarla en función de estas observaciones. Hay pruebas que son tamizajes, es decir, cuestionarios que se aplican para identificar si existen rasgos o indicios que sugieran un posible diagnóstico de autismo”, comenta.

El tamizaje más común es el M-CHAT, el cual arroja una puntuación que indica si debe haber una canalización con un especialista. En caso de ser necesario, entre los especialistas que pueden ofrecer una evaluación diagnóstica y diseñar un plan de intervención están un neurólogo pediatra, un psicólogo o psiquiatra infantil, un rehabilitador pediátrico o un pediatra del desarrollo —preferentemente con enfoque en autismo—, menciona Lozano.

Pese a esas alternativas, el especialista señala que, muchas veces, los servicios de calidad o los modelos con alta evidencia científica, como la terapia ABA (Análisis de Conducta Aplicado), se caracterizan por tener costos elevados. Esto provoca que la atención y los centros de terapia estén concentrados en zonas de nivel socioeconómico alto.

“El autismo no respeta el estatus socioeconómico: todos tenemos el riesgo de tener un hijo con TEA. Hay una población que, a veces, necesita mucho más estos servicios de alta calidad y tiene dificultades para recibirlos”, agrega.

¿Te interesó esta historia? ¿Quieres publicarla? Contacta a nuestra editora de contenidos para conocer más marianaleonm@tec.mx